COPDと心臓病のリスク評価ツール

あなたのリスクを評価しましょう

以下の項目に該当するものをチェックしてください。リスクレベルが算出されます。

あなたのリスクレベル

喫煙や高血圧、肥満などの要因がない場合、リスクは低いです。継続的な健康チェックをおすすめします。

一部の要因が該当している場合、心肺機能の定期検査と生活習慣の改善が必要です。

複数の要因が該当している場合、医師の診察と早期介入が重要です。禁煙や運動の推奨も視野に入れてください。

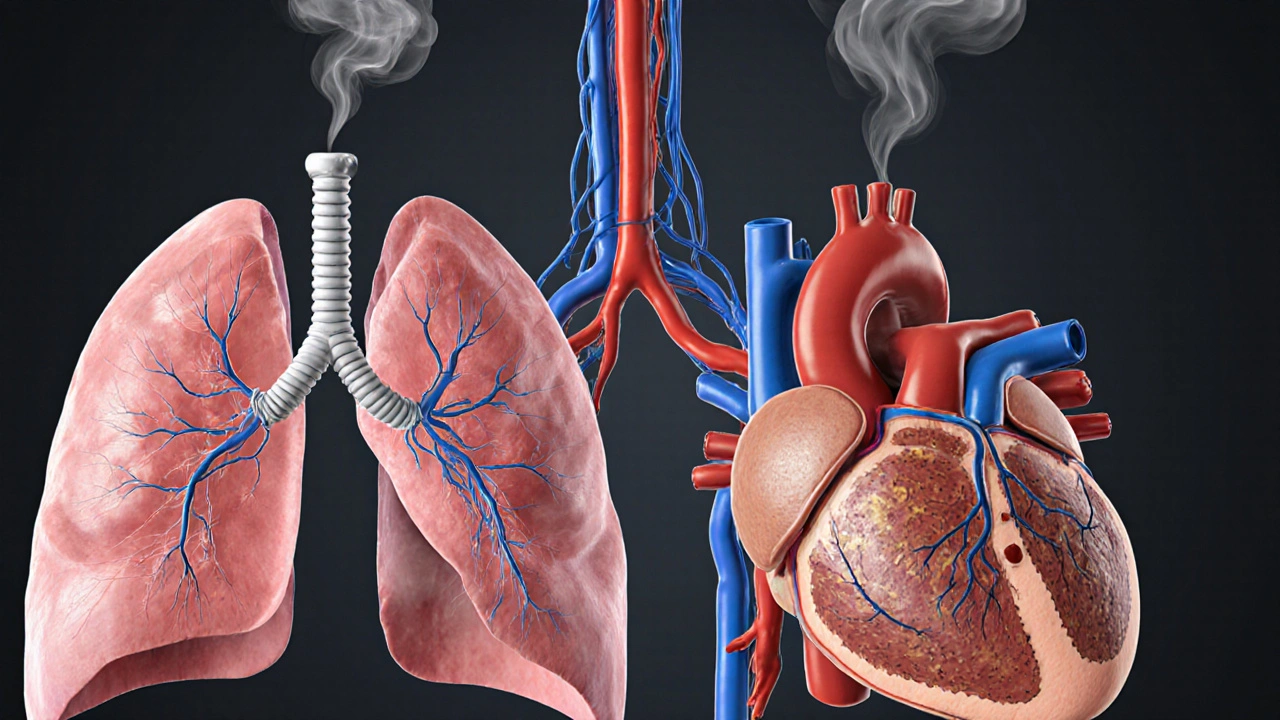

慢性閉塞性肺疾患(COPDは肺の気道が永続的に狭くなり、呼吸が困難になる疾患)と心臓病は、一見別々の病気に思えるかもしれませんが、実は密接に結びついています。喫煙や炎症といった共通の危険因子が、肺と心臓の両方にダメージを与える仕組みを知ることで、予防や治療のヒントが見えてきます。

主なポイント

- COPD患者は心血管イベントのリスクが約2倍に増加する。

- 喫煙、炎症、酸素不足が共通のメカニズム。

- 早期診断と生活習慣の改善が双方の予後を改善する。

共通の危険因子

最も重要な共通因子は喫煙タバコの煙に含まれる有害物質が肺と血管に直接ダメージを与える行為です。タバコは肺の炎症肺胞や気道の細胞が免疫反応で刺激される状態を引き起こし、血管壁の動脈硬化脂質やカルシウムが沈着し血管が硬くなる現象を加速させます。結果として高血圧血圧が持続的に上昇する状態や心臓の負担増加につながります。

肺機能低下が心臓に与える影響

COPDが進行すると肺機能低下肺活量や呼吸筋の力が低下することにより、酸素供給が不十分になります。酸素が足りないと心臓は酸素不足を補うために拍出量を上げようとし、長期的には右心室肥大や肺性心(肺性心不全)を招くリスクが高まります。

リスク比較表

| リスク要因 | COPDへの影響 | 心臓病への影響 |

|---|---|---|

| 喫煙 | 気道の慢性炎症・閉塞 | 血管内皮障害・動脈硬化促進 |

| 炎症 | 肺胞破壊・呼吸困難 | プラーク形成・血栓リスク増大 |

| 高血圧 | 肺血管抵抗上昇 | 左心負荷増大・心筋梗塞リスク上昇 |

| 酸素不足 | 呼吸困難・活動制限 | 心筋酸欠・不整脈誘発 |

| 肥満 | 肺容量低下を助長 | 血圧上昇・インスリン抵抗性 |

予防と管理のポイント

1. 禁煙は最も効果的な介入です。禁煙後1年で心血管リスクは半減します。

- 定期的な肺機能検査スパイロメトリーなどで呼吸能力を測定で早期発見。

- 心臓の血圧・コレステロール管理は薬物療法と食事改善で行う。

- 適度な呼吸リハビリ呼吸筋トレーニングや有酸素運動を組み合わせたプログラムは肺活量と心肺持久力を同時に高める。

- 抗炎症食(オメガ‑3脂肪酸、抗酸化物質豊富な野菜・果物)を意識的に摂取。

- 定期的な心血管リスク評価心電図や血液マーカーでリスクを定量化を受ける。

治療の最新動向

近年、COPD患者向けの長期酸素療法安静時でも酸素濃度を保つ医療機器や、心不全予防に有効なSGLT2阻害薬血糖コントロールだけでなく心血管保護効果が期待できる薬剤が注目されています。これらは肺と心臓の両方にプラスの影響を与えるため、専門医と相談しながら治療計画を立てることが大切です。

よくある質問

COPDが心臓病になる確率はどれくらいですか?

研究によると、COPD患者は心血管イベント(心筋梗塞、狭心症、脳卒中など)のリスクが約2倍に上昇します。特に重度のCOPDや喫煙歴が長い人ほどリスクは高くなります。

肺機能が低下したらすぐに心臓の検査が必要ですか?

肺機能が著しく低下した場合は、酸素飽和度や肺高血圧の有無を確認するために心エコーや心電図の検査が推奨されます。早期に異常を見つけることで、適切な治療が可能になります。

禁煙以外に肺と心臓を守る生活習慣は?

バランスの取れた食事(特にオメガ‑3や抗酸化物質)、定期的な有酸素運動、体重管理、睡眠の質向上が重要です。また、空気汚染が少ない環境で過ごすことも肺への負担軽減につながります。

COPD患者が心不全になるときの症状は?

息切れが安静時でも続く、むくみ(特に足首や腹部)、体重増加、夜間の呼吸困難が典型的です。これらの症状が出たら速やかに医師へ相談しましょう。

薬物治療で注意すべき点は?

β遮断薬は心臓病に有効ですが、COPD患者では呼吸器症状が悪化する可能性があります。医師は個別にベータ1選択的薬を選ぶなど慎重に処方します。

優也 坂本

「COPDと心臓疾患の相関は、呼吸器病理学と循環器学の交差点に位置する複雑な現象である。」 「酸化ストレスが肺胞から血流へと波及し、血管内皮機構を撹乱することは、不可避的に心筋肥大を誘発する。」 「さらに、慢性的な低酸素状態は交感神経活動を亢進させ、血圧上昇という二次的リスクを加算する。」 「このような連鎖的病態は、臨床エピデミオロジーにおいて『相乗効果』としてしばしば言及される。」 「疫学的データは、喫煙歴と高血圧が同時に呈在する患者群で、心不全発症率が30%以上上昇することを示唆している。」 「したがって、リスク評価ツールは単なるチェックリストに留まらず、マルチパラメトリック解析を組み込む必要がある。」 「具体的には、肺機能指標(FEV1)、血中バイオマーカー(NT‑proBNP)、および画像診断所見を統合すべきだ。」 「これにより、潜在的な心血管合併症を予測し、介入タイミングを最適化できる。」 「予防策としては、まず喫煙の徹底的な禁煙が最優先事項である。」 「次に、定期的な有酸素運動が血管内皮機能を回復させ、酸素供給効率を向上させる。」 「栄養面では、抗酸化物質を豊富に含む食事が炎症抑制に寄与することが報告されている。」 「さらに、BMI管理は肥満による心臓負荷を軽減し、全体的なリスク低減につながる。」 「臨床上は、患者教育を通じてセルフモニタリング意識を高めることが重要である。」 「テレヘルス技術の活用により、遠隔での肺機能と血圧のトラッキングが可能になる。」 「最終的に、医療提供者と患者が共にリスクマトリックスを評価し、個別化された治療計画を策定すべきである。」 「この総合的アプローチこそが、COPD患者における心血管疾患予防の鍵となる。」

JUNKO SURUGA

COPDと心臓病の関係、確かに見過ごせませんね。

Ryota Yamakami

まずはご自身の症状に耳を傾けることが大切です。

喫煙歴や血圧の管理は、心肺の健康に直結します。

定期的な検査で肺機能と心臓の状態を把握しましょう。

生活習慣の見直しは、長期的な予防に効果的です。

何よりも、無理をせず自分のペースで改善を進めてください。

yuki y

COPDと心臓病は関係あるかもしれんね でもチェックは大事だよ

Hideki Kamiya

政府はこのリスクを隠すために情報を操作しているんだよ😈📊。喫煙産業と医療ビッグデータが手を組んでいることは明白だ。

Keiko Suzuki

リスク評価に加えて、生活指導の具体例としては週3回の有酸素運動と、食事ではオメガ3脂肪酸を意識的に摂取することが推奨されます。

花田 一樹

へぇ、じゃあ肺が語るのは心臓の弱さか。暗黙の了解だね。

EFFENDI MOHD YUSNI

諸般の医学的証拠が示すところによれば、COPDは単なる肺障害に留まらず、心血管系のシステムダイナミクスに深刻なインパクトを与える「隠蔽的共鳴現象」と言えるでしょう。従って、リスク評価はマルチモーダル解析を必須とし、臨床アルゴリズムの再構築が喫緊の課題です。

JP Robarts School

実はこのツール、製薬会社が自社製品の売上を増やすために作られたという噂があります。裏側で何が動いているのか、考えるだけでも不安になります。

Mariko Yoshimoto

なるほど、貴方のご指摘は一見鋭敏に思えますが、実際には情報の過剰解釈という、所謂『認知バイアス』が潜在的に働いている可能性を、否定できません、しかしながら、客観的エビデンスに基づく医学的評価は、むしろ透明性と信頼性を担保するために不可欠である、と言わざるを得ません、ですから、過度の疑念は慎むべきでしょう。

HIROMI MIZUNO

情報の可視化は重要です 特にリスクファクターを数値化すると患者が自覚しやすくなります こうしたデータドリブンなアプローチは、予防医学の根幹を成すものです

晶 洪

健康は資本です。

naotaka ikeda

非常に詳細な解析をありがとうございます 特にマルチパラメトリックな評価モデルは実務での応用が期待できます 患者教育の一環として、簡潔に要点をまとめたパンフレット作成を検討してみてはいかがでしょうか

諒 石橋

日本人は自分の体を大事にすべきだし、喫煙はやめろって言われてるのにまだやってる奴は恥ずかしいよ。

risa austin

拙者、貴殿のご意見に深甚なる敬意を表しつつ、国民の健康管理に関し、より宏大なる視座からの再考を求む所存でありまする。

Taisho Koganezawa

存在とは何か、そして呼吸という行為が意識とどのように絡み合うのか、深く考察せざるを得ない。肺と心臓の相互作用は、単なる生理学を超えて、我々の生きる意味を映し出す鏡であると言えるだろう。

Midori Kokoa

なるほど、でも結局は毎日歩くかどうかが大事だよね。

Shiho Naganuma

我が祖国の未来は、健康な体に宿る。だからこそ、喫煙は国家への裏切りだ。

コメントを書く