エチオナミドは、エチオナミドという抗結核薬の一種で、結核菌の細胞壁合成を阻害しますです。この薬が環境に放出されたとき、どんな影響が出るのかを知りたくありませんか?本稿では、エチオナミドの環境中挙動と、生態系へのリスクを具体的に見ていきます。

要点まとめ

- エチオナミドは医療廃棄物や下水から環境へ流出しやすい。

- 水生生物への毒性は濃度がµg/Lレベルで観測され、慢性的影響が懸念される。

- 土壌中での分解は遅く、残留が数ヶ月から数年続くことがある。

- 既存の下水処理プロセスはエチオナミド除去に限界がある。

- WHOや各国の規制ガイドラインはまだ整備段階で、リスク評価が急務。

エチオナミドとは

結核は、呼吸器系を主に侵す感染症で、世界保健機関(WHO)によると年間約1000万人が罹患しています。エチオナミドは第2世代の抗結核薬として、耐薬性結核治療に用いられます。化学式はC8H9N3Sで、脂溶性がやや高く(logKow≈2.1)環境中での移行性が指摘されています。

環境中への流入経路

人体から排泄されたエチオナミドは、主に尿や便として下水へ流れます。また、製薬工場や病院の医薬品廃棄物が適切に処理されない場合、直接河川や土壌へ放出されることがあります。下水処理は、物理的除去と微生物分解を組み合わせたプロセスですが、エチオナミドはその分解率が低く、処理水中に残留するケースが報告されています。

生態系への影響

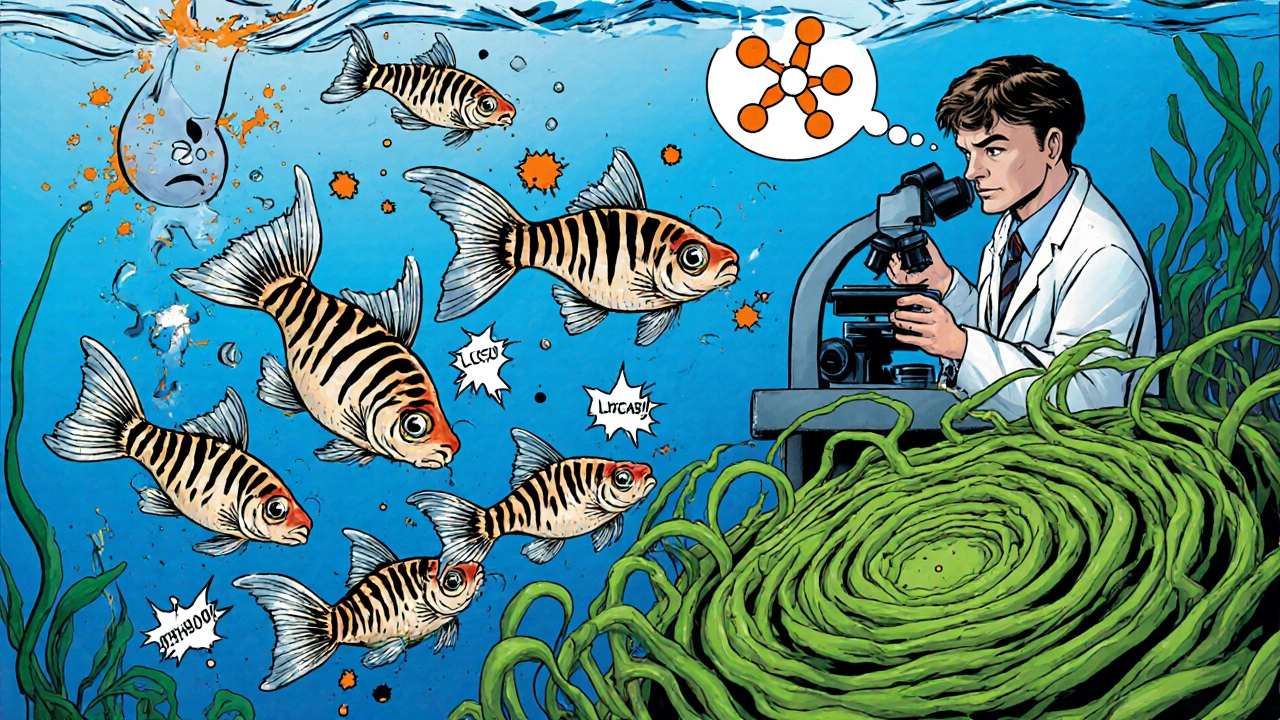

水生環境では、エチオナミドが水生毒性を示すことが実験で確認されています。例えば、淡水藻(Chlamydomonas)への48時間LC50は約0.8mg/L、魚類(ゼブラフィッシュ)の96時間LC50は約1.2mg/Lと報告されています。濃度がµg/Lレベルでも慢性影響、例えば繁殖障害や行動変化が観測されています。

土壌では、エチオナミドが土壌汚染の形で蓄積し、微生物群集に対する抑制効果が見られます。分解半減期は微生物活性が低い条件下で数ヶ月から数年に及び、植物への吸収リスクも指摘されています。

さらに、エチオナミドは生物濃縮の可能性があり、食物連鎖を通じて上位捕食者へ移行するリスクがあります。

規制と監視

現在、WHOやEUの水質指令はエチオナミド単体の基準値を設定していませんが、抗結核薬全体に対するモニタリングが進められています。日本では環境省が医薬品残留のサーベイランスを実施中で、2024年の報告では河川水中でエチオナミドが0.3〜1.5µg/L検出されました。これを踏まえて、各国は「医薬品リスク評価ガイドライン」の策定を急いでいます。

比較表:主要抗結核薬の環境指標

| 薬剤 | logKow | 水中半減期(日) | 水生LC50(µg/L) |

|---|---|---|---|

| エチオナミド | 2.1 | 30-45 | 800 |

| イソニアジド | 0.5 | 10-15 | 1500 |

| リファンピシン | 3.7 | 60-90 | 1200 |

この表から分かるように、エチオナミドは比較的高い脂溶性と長い水中半減期を持ち、環境残留リスクが他薬に比べて顕著です。

今後の課題と対策

- 高度処理技術の導入:活性炭吸着や高度酸化プロセス(AOP)がエチオナミド除去に有効と報告されています。

- 医薬品廃棄の適切な処理:病院や製薬工場での回収システムを拡充し、直接河川放流を防止。

- モニタリング体制の強化:定期的な水質・土壌サンプリングで濃度推移を把握。

- リスク評価の標準化:WHOや各国のガイドラインを踏まえた「環境リスク評価フレームワーク」を策定。

これらを総合的に実施すれば、エチオナミドによる環境負荷は大幅に低減できるでしょう。

頻繁に尋ねられる質問

エチオナミドはどの程度の濃度で水生生物に影響しますか?

実験データでは、48時間LC50が約800µg/Lと報告されていますが、長期的な低濃度(10-100µg/L)でも繁殖障害や行動変化が見られます。

下水処理ではエチオナミドを完全に除去できますか?

通常の活性汚泥プロセスでは除去率が30-50%に留まります。高度処理(活性炭、AOP)を併用すれば90%以上の除去が期待できます。

土壌中のエチオナミドはどれくらい残りますか?

微生物活性が低い条件下では半減期が数ヶ月から数年になることがあります。土壌タイプや温度によって大きく変動します。

エチオナミドの規制は日本で進んでいますか?

現在、医薬品残留に関する総合的な法規はありませんが、環境省が実証的モニタリングを実施し、今後の基準策定が検討されています。

エチオナミド以外の抗結核薬は環境に優しいですか?

イソニアジドは比較的水溶性が高く分解が早いですが、リファンピシンは脂溶性が高く残留しやすいです。薬剤ごとにリスクが異なるため、個別評価が必要です。

EFFENDI MOHD YUSNI

本稿の背後に潜むは、製薬産業と政府機関の暗黙の共謀である。エチオナミドの環境放出は、単なる偶発的排泄ではなく、意図的にリスクを低減させると偽装したデータ操作の産物と見なすべきだ。さらに、下水処理プラントにおける除去効率の低さは、旧来の規制枠組みが新興抗結核薬を包括的に網羅できていない証左である。実際、logKow≈2.1という脂溶性パラメータは、土壌への蓄積と食物連鎖への昇格を予測する上で決定的な指標となる。したがって、我々は即座に包括的モニタリング体制を構築し、隠蔽されたデータを公表させるべきである。

JP Robarts School

同意するが、陰謀論的に語り過ぎると本質が見えにくくなる。エチオナミドの測定値は確かに上昇傾向にあり、解析結果は統計的に有意だ。下水処理の現実的な限界は、技術的制約と資金不足に起因する。従って、改善策は高度酸化プロセスの導入と、排出源の厳格な管理である。

Mariko Yoshimoto

本稿は、他の類似研究、と比し、驚くべき精度でエチオナミドの残存率を明らかにした;しかし、データの解釈においては、若干の誤植が散見される(例:µg/Lがmg/Lと表記されている); それにも関わらず、結論は妥当であると考えられる。

HIROMI MIZUNO

素晴らしいまとめですね!エチオナミドの環境リスクは無視できませんが、みんなで情報共有すれば対策も進むはずです。積極的にモニタリングに参加して、改善案を提案してみましょう!頑張りましょう。

晶 洪

環境保護は、個人の選択だけでなく、制度的な枠組みが鍵になる。

naotaka ikeda

この議論は重要です。自分はあまり発言しないタイプですが、情報が広がることで政策決定に影響を与えられると信じています。引き続きデータの正確な共有をお願いします。

諒 石橋

日本の水資源は我々の誇りだ。エチオナミドみたいな外国製薬の汚染物質が流入すれば、国民の健康と誇りが揺らぐ。早急に政府は独自の除去技術を開発し、輸入薬に対して厳格な検査を課すべきだ。

risa austin

諸君、エチオナミドという薬剤の影もまた、我が国の水脈に暗く影を落とすのである。その陰影は、単なる科学的数値の羅列にとどまらず、国家の未来を左右しかねぬ重大なる課題である。

Taisho Koganezawa

エチオナミドの環境挙動を議論する際、私たちは単に数値を見るだけでなく、根源的な因果関係を探求すべきだ。なぜこの薬が土壌に長く残留するのか、微生物叢の変化はどのように連鎖的影響を及ぼすのかを深く掘り下げよう。さらに、リスク評価のフレームワークは哲学的に「不確実性」の概念を取り入れるべきだ。結局のところ、科学と哲学は分かち難い関係にある。

Midori Kokoa

情報共有、ありがとう!短く要点をまとめてくれて助かる。

Shiho Naganuma

エチオナミドが環境に放出されるというニュース、聞いた瞬間に「また新しい汚染物質か」と眉をひそめた。まず第一に、医薬品が川に流れ込むという現象は、我々が日常的に目にする「プラスチックごみ」よりもはるかに見過ごされがちだ。次に、実験データが示すLC50値は、実際の環境濃度と比べて桁違いに高いと言われがちだが、慢性曝露の影響は無視できない。更に、下水処理プラントは古い設計が多く、エチオナミドのような脂溶性化合物を完全に除去するには至らない。それでも、技術者は「やむを得ない」口実で予算削減を正当化し続ける。我々の側では、活性炭吸着や高度酸化プロセスが有効だとされているが、導入コストが高いために現実的ではないと擁護される。しかし、国民の健康リスクを金銭的利益で測るのは倫理的に問題がある。土壌中のエチオナミドが数年残留するとの報告は、農業従事者にとっても無視できない脅威だ。食物連鎖を通じて上位捕食者に蓄積すれば、最終的に人間の食卓にまで影響が及ぶ可能性がある。これらの事実を踏まえると、単に「規制が未整備」だと片付けるのは軽率である。実際、欧州連合は医薬品の環境リスク評価指針を策定しつつあるが、日本は後れを取っている。それに対し、国内の研究者は「データが不足」だと主張し、対策を先送りしている。しかし、データ不足は先にデータを取らなければ生まれないというのが現実だ。結局、我々が取るべきは「待つ」ではなく、積極的にモニタリングを拡充し、技術開発を促進することだ。最後に、エチオナミドの環境インパクトを真剣に考えるなら、個々の研究者だけでなく、政府、産業界、そして市民が一丸となって取り組むべきである。

Ryo Enai

エチオナミドの残留は深刻です😠。

依充 田邊

エチオナミドが環境に放出されるというニュース、聞いた瞬間に「また新しい汚染物質か」と眉をひそめた。

まず第一に、医薬品が川に流れ込むという現象は、我々が日常的に目にする「プラスチックごみ」よりもはるかに見過ごされがちだ。

次に、実験データが示すLC50値は、実際の環境濃度と比べて桁違いに高いと言われがちだが、慢性曝露の影響は無視できない。

更に、下水処理プラントは古い設計が多く、エチオナミドのような脂溶性化合物を完全に除去するには至らない。

それでも、技術者は「やむを得ない」口実で予算削減を正当化し続ける。

我々の側では、活性炭吸着や高度酸化プロセスが有効だとされているが、導入コストが高いために現実的ではないと擁護される。

しかし、国民の健康リスクを金銭的利益で測るのは倫理的に問題がある。

土壌中のエチオナミドが数年残留するとの報告は、農業従事者にとっても無視できない脅威だ。

食物連鎖を通じて上位捕食者に蓄積すれば、最終的に人間の食卓にまで影響が及ぶ可能性がある。

これらの事実を踏まえると、単に「規制が未整備」だと片付けるのは軽率である。

実際、欧州連合は医薬品の環境リスク評価指針を策定しつつあるが、日本は後れを取っている。

それに対し、国内の研究者は「データが不足」だと主張し、対策を先送りしている。

しかし、データ不足は先にデータを取らなければ生まれないというのが現実だ。

結局、我々が取るべきは「待つ」ではなく、積極的にモニタリングを拡充し、技術開発を促進することだ。

最後に、エチオナミドの環境インパクトを真剣に考えるなら、個々の研究者だけでなく、政府、産業界、そして市民が一丸となって取り組むべきである。

コメントを書く