めまいと回転性めまいは、似ているように見えるけど、まったく違う病態です。どちらも「ふらつく」「頭がくらくらする」と感じますが、その中身は大きく異なります。回転性めまいは、自分や周りの環境が回っているような錯覚が起こるものです。一方、めまいは、ふわふわする、頭が重い、立ちくらみするといった、回転を伴わない不快感です。この違いを理解しないと、治療がうまくいきません。

回転性めまいの正体:前庭器の故障

回転性めまいのほとんどは、耳の奥にある前庭器の問題が原因です。ここには、頭の動きや重力の変化を感知する三半規管と耳石器があります。これらの器官が、何らかの理由で誤った信号を脳に送ると、脳は「今、回転している」と誤解してしまうのです。

最も一般的な原因はBPPV(良性発作性頭位めまい症)です。耳石(耳石)が三半規管の中に落ちて、頭の位置を変えるたびに誤った動きの信号を送ります。これは、布団から起き上がるとき、髪を洗うとき、ベッドを反対側に向けたときに急に回転感が起こる特徴があります。日本でも50歳以上の成人の半数以上が、生涯に一度は経験するほどポピュラーな病気です。治療は簡単で、エプレー法という頭の位置を変える手技で、80~90%の人が1~3回の治療で改善します。

他の前庭器の原因には、メニエール病があります。耳の中にリンパ液がたまり、めまいだけでなく、耳鳴りや難聴、耳の詰まった感じが同時に起こります。これは慢性で、発作は数分から数時間続きます。また、前庭神経炎は、ウイルス感染で前庭神経が炎症を起こし、突然激しい回転性めまいと吐き気、ふらつきが起こります。この場合、頭を動かさなくても症状は持続し、数日から数週間かかります。

めまいの正体:全身のサイン

回転性めまいとは違い、普通のめまいは、耳の問題ではなく、体全体のバランスが崩れているサインです。血圧が急に下がる起立性低血圧が原因のこともあります。立つと頭がくらくらして、ふらつく。これは、特に高齢者や薬を飲んでいる人に多く見られます。血圧が1分以内に20mmHg以上下がると、めまいが起きやすいとされています。

また、低血糖や貧血でも同じような感覚になります。空腹で立ちくらみした経験がある人は多いでしょう。これは、脳に十分な酸素や糖が届いていないからです。薬の副作用も無視できません。降圧薬、抗うつ薬、抗てんかん薬など、多くの薬がめまいを引き起こす可能性があります。

そして、心理的要因も大きな役割を果たします。不安やストレスが長く続くと、体のバランス感覚が過敏になり、ふらつく感覚が続くことがあります。これを持続性姿勢知覚性めまい(PPPD)と呼びます。多くの人が「ストレスが原因」と言われて、検査を受けるのをやめてしまうのですが、実際には、以前の前庭器の損傷(たとえば転倒や頭部外傷)がきっかけで、脳が過剰に反応し続ける状態なのです。

神経学的問題:脳の異常が原因の回転性めまい

回転性めまいの原因は、耳だけではありません。脳の一部、特に脳幹や小脳に問題がある場合も、回転感が起こります。これを中枢性めまいと呼びます。これは、脳卒中や多発性硬化症、脳腫瘍などの重い病気のサインであることがあります。

特に注意すべきは、脳梗塞です。めまいだけなら大丈夫、と放置すると命に関わることがあります。中枢性めまいの特徴は、めまい以外にも他の神経症状が伴うことです。たとえば、二重に見える(複視)、話しづらい(構音障害)、片側の手足がしびれる、歩行が不安定(小脳性失行)などです。これらの症状が一つでもあれば、すぐに脳の画像検査が必要です。

また、近年注目されているのが前庭性片頭痛です。頭痛がないのに、めまいだけが繰り返し起こるタイプです。この病気は、メニエール病と間違えられやすいのですが、めまいの持続時間は5分~72時間で、頭痛がなくても診断できます。日本では、めまいの患者の7~10%がこの病気とされていますが、30%以上が最初に「鼻炎」や「不安障害」と誤診されています。

診断の鍵:検査と見分け方

めまいと回転性めまいの診断は、患者の話(問診)が最も重要です。医師は、「どんな感じですか?」「頭を動かすと悪くなりますか?」「耳鳴りや難聴はありますか?」「立ちくらみだけですか?」「手足のしびれはありますか?」と細かく聞きます。

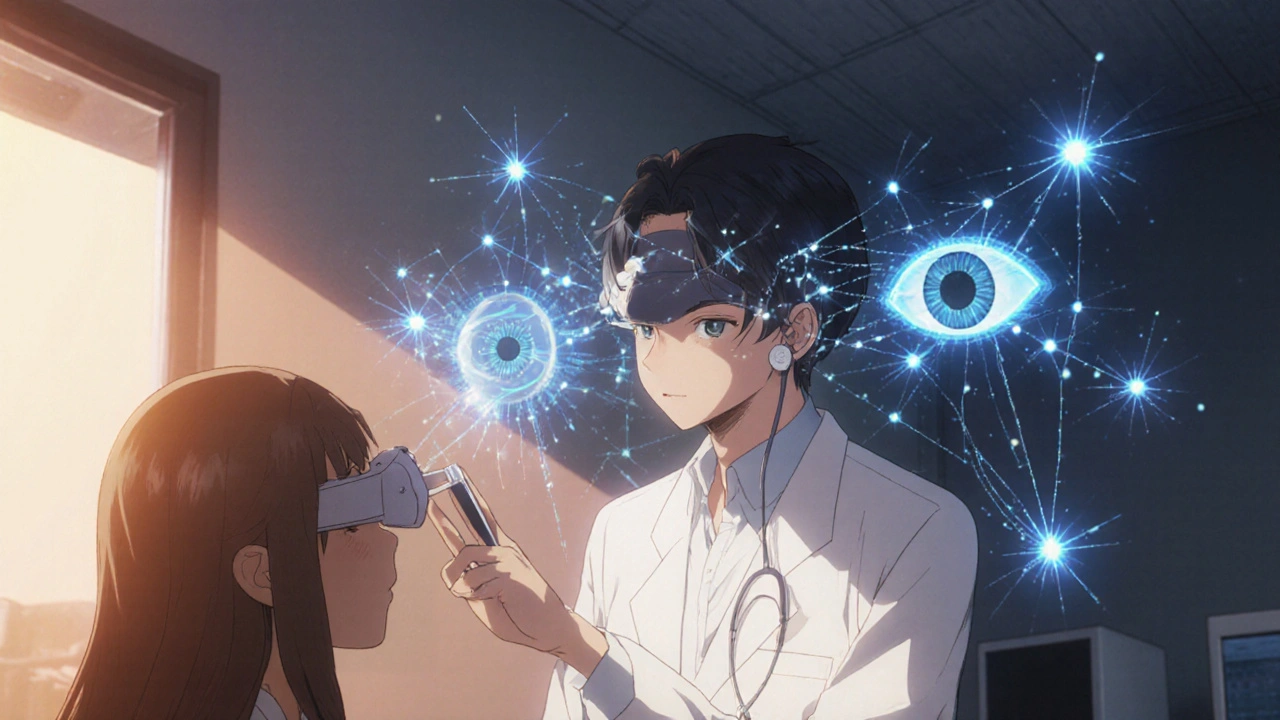

次に、頭部インパルステストや視覚性眼振検査(VNG)が行われます。VNGは、特殊なメガネをかけて、目がどのように動くかを記録する検査です。前庭器の障害では、特定のパターンの目が動きます。中枢性めまいでは、そのパターンが違うため、区別ができます。

また、立位血圧測定や血液検査(貧血、血糖値、電解質)も行います。これらの検査で、めまいの原因が耳ではなく、体全体の問題であることがわかるのです。

ただし、すべての患者に脳のMRIやCTを撮る必要はありません。アメリカ神経学会のガイドラインでは、めまいの患者の1~2%だけが、脳梗塞などの重い病気の可能性があり、そのときは「赤旗症状」(複視、失行、言語障害、片麻痺、聴力の左右差)がある場合に限られます。

治療:原因に応じたアプローチ

治療は、原因によってまったく異なります。

- BPPV:エプレー法やローリング法などの耳石再位置化法。1回で改善することも。

- メニエール病:塩分制限、利尿薬、内耳に薬を注入する治療(トランステイミックゲンタマイシン)。

- 前庭神経炎:急性期は吐き気止めと安静、その後は前庭リハビリテーション。

- 前庭性片頭痛:片頭痛の予防薬(ベータ遮断薬、抗けいれん薬)。

- 起立性低血圧:水分・塩分の摂取増加、圧力ストッキング、薬の見直し。

- PPPD:認知行動療法と前庭リハビリテーションの組み合わせが効果的。

前庭リハビリテーションは、バランスを改善するための訓練です。目を閉じて立つ、頭を動かしながら歩く、段差を越える練習など、少しずつ難易度を上げていきます。6~8週間続けると、多くの人が明らかに改善します。しかし、35%の人は、自宅での練習を続けれません。これが治療の最大の壁です。

患者の声:診断までの長い道のり

多くの人が、めまいの原因を特定するまでに長い時間がかかります。Redditの患者コミュニティでは、平均8.2か月も診断が遅れていると報告されています。メニエール病の患者は、14.7か月も迷走した例もあります。

ある患者は、2年間「不安症」と診断され、抗うつ薬を飲み続けました。しかし、最終的に前庭性片頭痛と判明し、薬を変えるだけで症状が劇的に改善しました。

一方、BPPVの患者は、エプレー法を1回受けただけで「人生が変わった」と語ります。15分の治療で、9か月間続いていた回転感が消えたのです。

しかし、まだ「めまいは心の問題」と軽く扱われるケースも少なくありません。頭部外傷の後、前庭器に損傷があるのに、「ストレスだ」と言われて放置された患者もいます。実際、前庭器の損傷は、脳のバランス中枢に長期的な変化をもたらします。それは、単なる「気のせい」ではありません。

未来への道:診断と治療の進化

2023年、米国FDAは、自宅でできる前庭リハビリテーション用デバイス「VRT-1」を承認しました。これは、スマートフォンと連動して、患者が正しい運動をしているかをAIがリアルタイムでチェックするものです。

また、ジョンズ・ホプキンス大学の研究では、AIが眼振のパターンを分析し、周辺性と中枢性めまいを85%の精度で見分けることに成功しました。これにより、救急医療現場での脳梗塞の見落としが減る可能性があります。

日本でも、高齢化が進む中、めまいを訴える患者は年々増えています。65歳以上の33%が何らかのめまいを経験しているというデータがあります。今後、前庭リハビリテーションの専門家や、専門的な検査機器(VNG装置)の導入が、病院やクリニックでさらに広がるでしょう。

めまいや回転性めまいは、単なる「体調不良」ではありません。それは、体のバランスシステムが叫んでいるサインです。正しい診断と治療を受ければ、多くの人が、再び安心して歩けるようになります。

めまいと回転性めまいの違いは、どうやって見分けられますか?

めまいは、ふわふわする、立ちくらみする、頭が重いといった、回転を伴わない感覚です。一方、回転性めまいは、自分や周りの環境がぐるぐる回っているという錯覚が特徴です。回転性めまいでは、目が不規則に動く「眼振」が起こり、頭を動かすと症状が強くなることが多いです。めまいは、血圧の変化や貧血、ストレスなど、体全体の問題が原因のことが多いです。

BPPV(良性発作性頭位めまい症)は、どうやって治りますか?

BPPVは、耳の中の耳石が三半規管に落ちて起こります。治療は「エプレー法」という、頭の位置を順番に変える簡単な手技です。病院やクリニックで15分ほどで行え、80~90%の人が1~3回の治療で完全に改善します。自宅でも行えますが、専門家に最初にやってもらうのが安全です。

めまいが続くと、脳梗塞の可能性はありますか?

めまいだけなら、脳梗塞の可能性は低いです。しかし、めまいに「二重に見える」「話しづらい」「片側の手足がしびれる」「歩くのが不安定」などの神経症状が加わったら、脳梗塞の可能性があります。このような「赤旗症状」がある場合は、すぐに脳の画像検査(MRI)が必要です。

前庭性片頭痛とは何ですか?

前庭性片頭痛は、頭痛がなくても、めまいだけが繰り返し起こる病気です。めまいは5分~72時間続き、光や音に敏感になることもあります。メニエール病と間違われやすく、抗うつ薬や鼻炎の治療を受けても改善しないことがあります。正しい診断には、めまいのパターンと既往歴をしっかり見ることが必要です。

めまいのリハビリは、本当に効果がありますか?

はい、効果があります。特に、前庭神経炎やBPPVの後、めまいが残る場合や、PPPD(持続性姿勢知覚性めまい)には、前庭リハビリテーションが最も有効です。目を閉じて立つ、頭を動かしながら歩くなどの訓練を6~8週間続けると、89%の人が改善します。ただし、毎日続けることが大切です。中断すると効果が薄れます。

Yoshitsugu Yanagida

回転性めまいって、結局耳の問題か脳の問題か、医者も迷ってるんじゃね? AIが85%で見分けられるって、そりゃ医者よりAI信頼したくなるわ。

Kensuke Saito

エプレー法って書くべきはEpley法だろ

aya moumen

めまいって、本当に辛いよね…

2年間「ストレス」って言われて、抗うつ薬飲んでた私がいるから…

心の問題って言われるたび、心がまた壊れそうになる…

でも、前庭性片頭痛って診断された日、涙が出た…

私はただの「気のせい」じゃなかった…

本当に、誰かにわかってほしい…

この文章、ありがとう…

😭

Akemi Katherine Suarez Zapata

前庭リハビリ、毎日やるのマジでムリ…

でも、やったら1ヶ月で全然違うから、めんどくさくても続けるしかない…

って、自分に言い聞かせてる

あと、AIで自宅リハビリできるの、日本でも早く普及してほしい…

kazu G

本稿は医学的根拠に基づき、明確に構成されており、極めて妥当な内容である。特に、赤旗症状の列挙とMRI適応の明示は、臨床現場において不可欠な指針である。

Rina Manalu

BPPVの治療が15分で済むって、本当に驚きました。

私も去年、突然回転して救急搬送されたんですが、先生が「エプレー法」って言って、ベッドの上で頭を動かして…

3回目で、あっという間に治りました。

あのとき、『なんでもっと早く教えてくれなかったの?』って、泣きそうになりました。

芳朗 伊藤

前庭性片頭痛って、日本では7〜10%って書いてるけど、実際はもっと多いと思う

病院で『鼻炎』って言われて、耳鼻科で3回も検査された

結局、神経内科で判明

なんで医者は頭痛がないと片頭痛を疑わないの?

Hiroko Kanno

めまいって、周りに理解されないよね

『ちょっと立ちくらみした?』って言われて、それじゃなくて…ってなる

でも、この記事読んで、私だけじゃないって思えて、ちょっとホッとしました

kimura masayuki

アメリカのAIが日本より先に診断できるって、情けない

日本は医療技術で遅れてる

もっと国を強くしないと、国民の命が守れない

雅司 太田

前庭リハビリ、自宅でやるのめっちゃ大事だよね

私は毎日、鏡の前で目閉じて立ってた

最初は10秒も保てなかったけど、今じゃ3分は平気

めまいがなくなったわけじゃないけど、怖くなくなった

Hana Saku

『気のせい』って言う医者は、もう診療しないでほしい

患者の人生を壊すだけ

こんな無責任な医者は、医師免許剥奪すべき

Mari Sosa

めまいは、体の声。

静かに、でも確実に、『ここがおかしい』って叫んでる。

耳でも、脳でも、心でもない。

全部、つながってる。

ryouichi abe

エプレー法の動画、YouTubeで見つけたんだけど、ちょっとやり方が違う気が…

病院でやったのと違う気がする

誰か、正しいやり方の動画知ってる?

コメントを書く