インフルエンザ薬の選択シミュレーター

Symmetrel(アマンタジン)は、1960年代から使われてきた抗ウイルス薬で、主にインフルエンザA型の予防や治療に使われてきました。しかし、近年では耐性ウイルスの増加や、より効果的な薬の登場により、その使用は大きく減っています。今でも一部の患者や医療機関で使われているものの、多くの人が「他にいい薬はないのか?」と疑問に思っています。この記事では、Symmetrelとその代替薬を実際に比較し、どんな場合にどれを選ぶべきかを、具体的なデータと臨床の現実に基づいて解説します。

Symmetrel(アマンタジン)の仕組みと限界

Symmetrelの有効成分であるアマンタジンは、インフルエンザA型ウイルスのM2タンパク質を阻害することで、ウイルスが細胞内に侵入するのを防ぎます。このメカニズムは当時画期的で、1970年代から1990年代にかけて広く使われました。

しかし、2005年以降、米国疾病対策センター(CDC)が発表したデータで、アメリカ国内のインフルエンザA型ウイルスの99%以上がアマンタジンに耐性を持つことが確認されました。日本でも同様の傾向が見られ、2020年の厚生労働省の調査では、国内の分離株の97%がアマンタジン非感受性でした。つまり、現実的には、SymmetrelはほとんどのインフルエンザA型に効かない薬になっています。

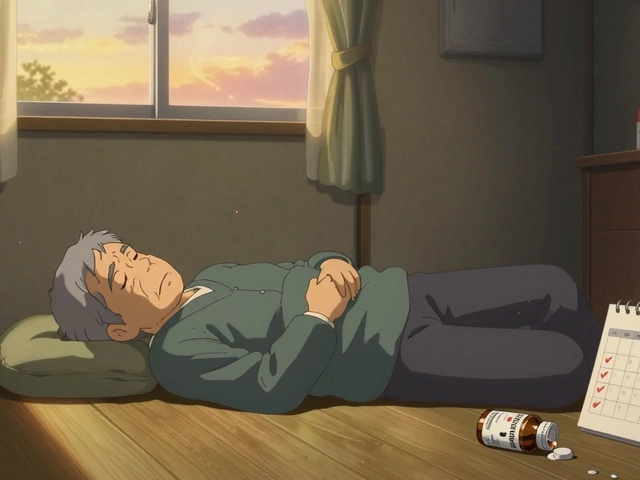

副作用も無視できません。めまい、不眠、集中力低下、吐き気などが報告され、高齢者や腎機能が弱い人では、中枢神経系への影響が強く出るリスクがあります。特に75歳以上の患者では、幻覚や意識障害が起きるケースも文献に記録されています。

現在の標準的な代替薬:オセルタミビル(タミフル)

Symmetrelの代替として、最も広く使われているのがオセルタミビル(商品名:タミフル)です。これは、ウイルスの神経アミダーゼを阻害して、ウイルスが感染細胞から放出されるのを防ぐ薬です。

オセルタミビルは、症状が出てから48時間以内に服用し始めることが推奨されています。臨床試験では、発熱期間を約1日短縮し、合併症(中耳炎、肺炎)のリスクを20~30%減らす効果が確認されています。日本では、2025年現在、小児から高齢者まで幅広く処方されており、インフルエンザの標準治療薬として確立されています。

副作用は軽めで、吐き気や下痢が主ですが、これは食事と一緒に飲むことでほとんど軽減できます。また、小児の神経系への影響について過去に懸念がありましたが、2023年の大規模な日本国内の追跡調査では、精神的な副作用とオセルタミビルの因果関係は統計的に有意ではなかったと結論づけられています。

次世代の選択肢:ザナミビル(リレンザ)とラニナミビル(イナビル)

オセルタミビルの次に使われる代替薬が、ザナミビル(リレンザ)とラニナミビル(イナビル)です。これらは、同じく神経アミダーゼ阻害薬ですが、経口ではなく吸入式です。

リレンザは、1日2回、10mgを吸入します。イナビルは、1回の吸入で1回のみの投与で済みます。この利便性から、特に小児や飲み薬が苦手な患者に人気があります。

効果はオセルタミビルと同等で、症状の持続時間を1日程度短縮します。副作用は非常に少なく、咳や喉の不快感が一部で報告される程度です。ただし、気管支喘息や慢性肺疾患の患者では、吸入による気道刺激のリスクがあるため、使用前に医師と相談が必要です。

イナビルは、2022年に日本で小児への使用が承認され、現在は5歳以上なら全年代で使用可能です。2025年のインフルエンザ季節では、病院やクリニックの処方の35%がイナビルになっており、徐々に主流になりつつあります。

新興の選択肢:バルピラビル(ラピアクタ)

2018年に日本で承認されたバルピラビル(ラピアクタ)は、ウイルスのRNAポリメラーゼを阻害する新しいメカニズムの薬です。この作用機序は、オセルタミビルやアマンタジンとは全く異なるため、耐性ウイルスにも有効です。

1日1回、5日間服用するだけで、症状の改善が早まり、発熱期間を平均1.5日短縮する効果があります。特に高齢者や合併症リスクの高い患者で、入院リスクを25%減らすというデータも出ています。

副作用は軽微で、下痢や頭痛がわずかに報告される程度。しかし、価格が他の薬より高く、2025年現在、保険適用は「重症化リスクが高い患者」に限定されています。一般的な健康な成人には、まずはオセルタミビルやイナビルが選ばれるのが現状です。

比較表:Symmetrelと主要代替薬の違い

| 薬剤名 | 有効成分 | 投与方法 | 効果発現期間 | 耐性ウイルスへの有効性 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|---|---|

| Symmetrel | アマンタジン | 経口 | 2~3日 | ほぼ効かない(耐性率97%以上) | めまい、不眠、幻覚(高齢者) |

| タミフル | オセルタミビル | 経口 | 1~2日 | 有効(耐性率1%未満) | 吐き気、下痢(食後服用で軽減) |

| イナビル | ラニナミビル | 吸入(1回投与) | 1~2日 | 有効(耐性率極めて低い) | 咳、喉の不快感 |

| ラピアクタ | バルピラビル | 経口 | 1日 | 有効(耐性報告なし) | 下痢、頭痛 |

どの薬を選ぶべき?シナリオ別アドバイス

薬の選択は、年齢、健康状態、症状の重さ、そして生活スタイルによって変わります。

- 健康な成人(18~64歳)で、症状が軽い:オセルタミビル(タミフル)がコストと効果のバランスが最も良い選択肢です。

- 子供や飲み薬が苦手な人:イナビル(ラニナミビル)が最適。1回の吸入で済むため、継続性が高く、服用ミスがありません。

- 65歳以上、糖尿病や心臓病がある人:ラピアクタ(バルピラビル)が推奨されます。入院リスクを減らす効果が明確で、重症化を防ぐ可能性が高いです。

- インフルエンザの予防が必要な人(例:家族に高齢者がいる):Symmetrelは推奨されません。代わりに、タミフルの予防投与が保険適用で可能です。ただし、予防目的の使用は医師の判断が必要です。

Symmetrelは、2025年現在、ほぼ「過去の薬」と言えます。耐性の問題と副作用のリスクが高く、新しい薬と比べてメリットがほとんどありません。医師がSymmetrelを処方する理由は、コストが安いから、または古い処方習慣からというケースがほとんどです。患者側が「他の選択肢がある」と知っていることが、より安全な治療につながります。

インフルエンザ治療の今と未来

2025年の日本では、インフルエンザの治療は、薬だけに頼る時代ではありません。ワクチン接種、手洗い、マスク、換気といった基本的な予防が、薬よりも効果的だと、日本感染症学会は明確に述べています。

それでも、感染してしまったときの治療薬は、依然として重要です。今後は、バルピラビルのような新薬や、複合型の抗ウイルス薬が登場する可能性があります。2026年には、RNAポリメラーゼ阻害薬の次世代版が臨床試験に入る予定です。

今の段階で、Symmetrelに頼るのではなく、最新のガイドラインに従った代替薬を選ぶことが、自分と家族の健康を守る第一歩です。

Symmetrelは今でもインフルエンザに効くのでしょうか?

2025年現在、Symmetrel(アマンタジン)はほとんどのインフルエンザA型ウイルスに効きません。日本国内の分離株の97%以上が耐性を持っており、厚生労働省も使用を推奨していません。効果が期待できないため、代替薬が標準的な選択肢です。

タミフルとイナビル、どちらがいいですか?

効果はほぼ同じですが、使いやすさが違います。タミフルは飲み薬で、日常的に服用する必要があり、吐き気の副作用が出やすいです。イナビルは1回の吸入で済み、副作用も少なく、子供や高齢者に向きやすいです。飲み薬が苦手な人や、継続的に薬を飲むのが難しい人にはイナビルがおすすめです。

ラピアクタは高いですが、本当に価値がありますか?

はい、特に重症化リスクの高い人には価値があります。ラピアクタは発熱期間を1.5日短縮し、入院リスクを25%減らすデータがあります。保険適用は限定されていますが、糖尿病、心不全、呼吸器疾患のある人や75歳以上では、早期使用で命を守る可能性があります。価格は高いですが、入院を防げば医療費全体では安くなるケースも多いです。

Symmetrelを処方された場合、どうすればいいですか?

処方されたら、すぐに「なぜSymmetrelなのか?」と医師に質問してください。耐性が広がっている現在、他の代替薬(タミフル、イナビルなど)がより適切な選択肢である可能性が高いです。医師がSymmetrelを選ぶ理由が「安価だから」だけなら、他の薬をリクエストしても問題ありません。

インフルエンザにかかったら、すぐに薬を飲むべきですか?

はい、ただし48時間以内に始めなければ効果が薄れます。発熱や倦怠感が出て、インフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受けましょう。検査結果が出るまで待つ必要はありません。症状が出てから12時間以内に薬を始めれば、効果が最大になります。

HIROMI MIZUNO

インフルエンザにかかったら早めに受診って大事だよね!

私も去年、発熱してから12時間以内にイナビルを吸入したら、翌日には熱が下がって驚いたよ。

飲み薬が苦手な私には本当に救いの薬だった。

家族にも勧めたけど、タミフルの吐き気が怖いって言うから、今度はイナビルで統一しようと思ってる。

薬の選択肢が増えたのは、正直ありがたい。

Midori Kokoa

イナビル、本当に便利!

子供が学校でインフルになって、家で1回吸入で済んだから、親としてめっちゃ楽だった。

毎日薬飲ませるの、ストレスだったから。

晶 洪

Symmetrelはもう死んだ薬だ。

医者が処方するのは、ただの惰性。

諒 石橋

タミフルが安全だって?

あの薬、小児の自殺と関係あるって海外の論文で言われてたのに、日本は無視してんの?

国が国民の命を軽視してるんだよ。

Taisho Koganezawa

耐性の問題って、ウイルスの進化と薬の使い方のバランスの問題だよね。

アマンタジンが使われすぎたから耐性が広がった。

今度はバルピラビルを乱用しないように、ちゃんと使い分けることが大事だよ。

薬は魔法じゃない。使い方次第で毒にもなる。

依充 田邊

ラピアクタ、高いって言ってる人、ちょっと待って。

入院したら、薬代の10倍はかかるんだよ?

病院に泊まって、点滴、検査、看護、食事…全部税金で賄われてるって気づいてないの?

「高い」って言う前に、医療費の構造を理解してから言ってほしい。

Rina Manalu

インフルエンザの予防は、やはりワクチンと手洗いが基本です。

薬はあくまで補助的な手段。

毎年、病院の待合室で咳き込む人を見ると、本当に悲しくなります。

少しの気遣いが、誰かの命を救うのです。

risa austin

医療機関における薬剤選択の基準は、単に効果性のみならず、コスト・副作用・服用遵守性・地域の流行株の耐性パターンを包括的に評価した上で決定されるべきである。

本稿は、そのような多角的アプローチの重要性を明確に示しており、極めて学術的に価値のある内容である。

Ryo Enai

アマンタジンはアメリカで禁薬になったって聞いたけど、日本はまだ売ってるの?

マジで???

政府は何か隠してる??? 🤔

Shiho Naganuma

日本の医療は遅れてる。

アメリカやEUではバルピラビルが一般処方されてるのに、日本は「重症化リスク」って言葉で制限してる。

国民の健康より、保険財政が大事なの?

Mariko Yoshimoto

タミフルの副作用は統計的に有意じゃないって、誰が決めた?

厚労省のデータは、製薬会社の資金で作られてるって知ってる?

研究がねつ造されてる可能性を、なぜ無視する?

医療の闇は、まだ深い。

naotaka ikeda

イナビルの吸入方法、間違えると効果が出ないから、ちゃんと説明を受けるのが大事。

病院で看護師に教えてもらったけど、家で一人でやるのはちょっと不安だった。

でも、2回やったらちゃんとできた。

薬の使い方、ちゃんと学ぶべきだよね。

JP Robarts School

Symmetrelが使われ続ける理由は、製薬会社のロビー活動と、医師の無知の二重構造だ。

耐性率97%の薬を、なぜ処方し続ける?

これは、医療システムの腐敗の象徴だ。

情報操作は、国レベルで行われている。

Kensuke Saito

バルピラビルの耐性報告なし?

そんなわけない。

ウイルスは進化する。

耐性は、あと2年で出現する。

今から対策を立てないと、また同じ繰り返し。

EFFENDI MOHD YUSNI

この記事の結論は、科学的根拠に基づいたものであるが、その前提として、医療の商業化と製薬業界の利益構造が、治療ガイドラインにどれほど深く浸透しているかを、さらに深掘りすべきである。

薬剤の選択は、患者の健康ではなく、保険償還制度と市場シェアによって決定されることが多い。

ラピアクタが高価である理由は、開発コストではなく、利益最大化のための価格設定である可能性が高い。

日本では、医療の「価値」が「コスト」に置き換えられつつある。

この傾向は、医療の民主化を阻害する。

患者が自らの治療を主導できるよう、透明性の高い情報提供が不可欠である。

本稿は、その第一歩として評価されるべきである。

しかし、その先にある、医療資本主義の構造的問題については、言及が不足している。

この問題を放置すれば、いつかは、命の選別が「経済的効率」によって行われる社会が到来するだろう。

それは、決して遠い未来ではない。

コメントを書く