トラマドールけいれんリスクチェックツール

トラマドールは、中程度から中等度の痛みを和らげるために広く使われる鎮痛薬です。しかし、この薬には、予期せぬけいれんを引き起こす危険性があることを知っている人は、意外と少ないかもしれません。特に、他の薬と同時に飲んでいる人や、年齢や健康状態が特定の条件に当てはまる人にとっては、そのリスクは非常に高くなります。この記事では、トラマドールでけいれんが起きやすい人の特徴を、最新の研究と実際の症例に基づいて詳しく解説します。

トラマドールでけいれんが起きる仕組み

トラマドールは、単なるオピオイド薬ではありません。 opioid受容体に作用して痛みを和らげるだけでなく、脳内のセロトニンとノルエピネフリンの再取り込みを阻害するという二重の働きを持っています。この二重の作用が、けいれんのリスクを高める原因です。特に、セロトニンの濃度が上がりすぎると、神経細胞が過剰に興奮し、けいれんを引き起こしやすくなります。このメカニズムは、他の抗うつ薬や抗精神病薬と併用したときに、さらに強まります。

研究によると、トラマドールの過剰摂取でけいれんを起こした患者のうち、58%が緊急外来を受診したケースで確認されています。その中でも、服用量が多かった人ほど、けいれんの回数が増える傾向があります。1回のけいれんでは、平均850mgの用量でしたが、複数回けいれんを起こした人の平均用量は2800mgに達していました。これは、単に「大量に飲んだら危険」というだけでなく、個人の体の反応の違いが大きく関係していることを示しています。

けいれんリスクが最も高いのはこの4つのグループ

- てんかんの既往歴がある人:過去にけいれんを経験したことがある人は、トラマドールでけいれんを起こすリスクが3.7倍以上高くなります。脳の神経がすでに過敏な状態にあるため、トラマドールの刺激に耐えられなくなるのです。

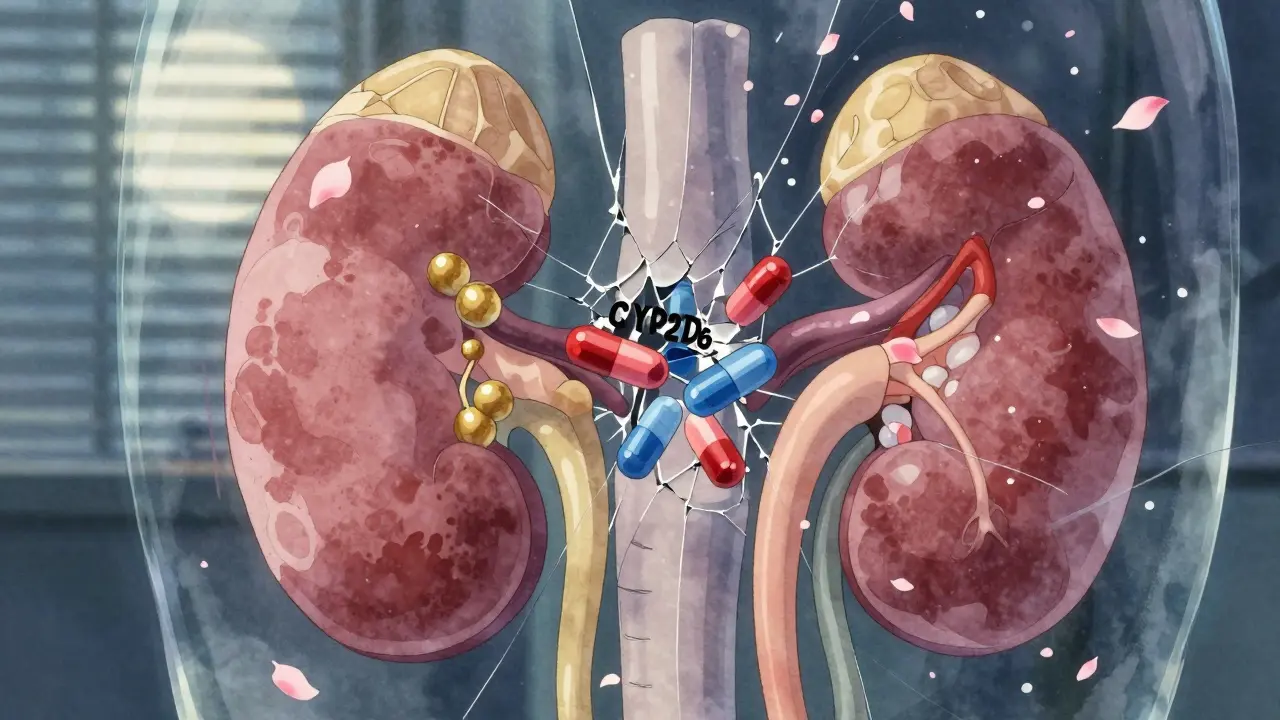

- CYP2D6酵素を阻害する抗うつ薬と併用している人:これは、近年の研究で最も注目されたリスクです。SSRI(例:フルオキセチン、パロキセチン)や三環系抗うつ薬(例:アミトリプチリン)は、トラマドールを体内で活性化するCYP2D6という酵素の働きを弱めます。その結果、トラマドールが体内にたまり、活性化されないまま蓄積されます。この状態では、けいれんを引き起こすリスクが高まります。2023年の研究では、この組み合わせでけいれんの発生率が100人年あたり18件と、他の抗うつ薬と比べて9%も高くなりました。

- 腎機能が低下している人:トラマドールは腎臓から体外に排出されます。腎機能が悪いと、薬が体に残りやすくなり、濃度が高くなります。FDAのガイドラインでは、クレアチニンクリアランスが30~60 mL/minの人は、1日最大300mgまでに減らすように勧めています。30 mL/min以下では、使用が禁忌とされています。

- 65歳以上の高齢者:年齢とともに肝臓や腎臓の機能は低下し、薬の代謝が遅くなります。さらに、高齢者は複数の薬を同時に飲んでいるケースが多く、薬の相互作用のリスクが高まります。アメリカの老年医学会は2023年のBeers基準で、トラマドールを高齢者への不適切薬としてリストアップしました。代わりに、アセトアミノフェンやNSAIDs(消炎鎮痛薬)を推奨しています。

他の薬との組み合わせで危険が急上昇

トラマドールは、単独ではそれほど危険ではないように見えても、他の薬と同時に使うと一気にリスクが上がります。特に危険な組み合わせは以下の通りです:

- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬):うつ病や不安障害の治療に使われる薬。フルオキセチンやパロキセチンはCYP2D6を強く阻害します。

- 三環系抗うつ薬(TCA):アミトリプチリンやイミプラミンなど。けいれんのリスクを高めるだけでなく、セロトニン症候群の危険も伴います。

- 抗精神病薬:一部の抗精神病薬もけいれんの閾値を下げます。特に、抗コリン作用のある薬と組み合わさると、リスクがさらに増します。

- アルコールや向精神薬:飲酒やベンゾジアゼピン系の睡眠薬と併用すると、中枢神経抑制が重なり、けいれんだけでなく、呼吸停止のリスクも高まります。

ニュージーランドの薬物副作用監視データでは、2006年までにトラマドールと上記の薬を併用した10件のけいれん症例が報告されています。そのうち3件は、TCAと併用していた患者で、トラマドールの用量を増やした直後にけいれんが発生しています。これは、医師が「この組み合わせは危険」と知らなかったことを示す悲劇的な事例です。

実際の患者の声:警告がなかったために

オンラインの患者コミュニティでは、多くの人が「医師にけいれんのリスクを聞かされなかった」と語っています。ある患者は、うつ病の治療でセトラリンを服用していたところに、腰痛のためにトラマドールを処方されました。医師は「この薬は安全ですよ」と言っただけで、相互作用について説明しませんでした。結果、32歳で初めてけいれんを起こし、今では一生抗てんかん薬を飲み続けているそうです。

このようなケースは、決して珍しくありません。2022年にはアメリカだけで3850万回以上のトラマドール処方が行われましたが、その多くが高齢者や慢性痛の患者に処方されています。しかし、多くの医療従事者は、この薬のけいれんリスクを過小評価してきました。特に、薬の処方履歴を一括で確認するシステムが整っていない病院では、複数の医師が別々に薬を処方するため、危険な組み合わせが見過ごされがちです。

安全に使うための5つの対策

- 腎機能をチェックする:トラマドールを処方される前に、クレアチニン値の検査を受けましょう。腎機能が悪い人は、必ず用量を減らしてください。

- 服用中の薬をすべて医師に伝える:抗うつ薬、睡眠薬、風邪薬、漢方薬、サプリメントまで、すべてをリストにして伝えましょう。特に「SSRI」や「TCA」と書かれた薬は、注意が必要です。

- 最大用量を守る:65歳以上の人や腎機能が弱い人は、1日300mgを超えないようにしましょう。400mg以上は、けいれんリスクが急激に高まります。

- セロトニン症候群の症状を知る:発汗、震え、高熱、混乱、筋肉のこわばりが現れたら、すぐに医療機関を受診してください。これらはけいれんの前兆であることもあります。

- 代替薬を検討する:慢性痛の場合は、アセトアミノフェン(パラセタモール)や、適切な場合のNSAIDs(イブプロフェンなど)がより安全な選択肢です。特に高齢者では、トラマドールよりこれらの薬の方が圧倒的に安全です。

今後どうなる?未来の対策

今後、トラマドールの処方には、遺伝子検査が関係してくる可能性があります。CYP2D6の遺伝子型を調べることで、薬の代謝が「遅い人」「普通の人」「速い人」に分かれます。遅い代謝の人は、標準用量でも薬がたまりやすく、けいれんリスクが3.2倍にもなることが分かっています。今後、この検査が保険適用されれば、個々人に合わせた安全な処方が可能になります。

アメリカ国立神経疾患研究所は2023年、けいれんリスクを予測するための研究に240万ドルを投資しました。これは、トラマドールのリスクが「個人差」の問題ではなく、「予測可能で防げる」問題だと、医療界が本気で向き始めた証拠です。

トラマドールを飲んでいてけいれんが起きたら、どうすればいいですか?

すぐに119番して救急車を呼んでください。けいれんは、呼吸が止まる危険があります。救急隊員に「トラマドールを飲んでいる」と伝えることが、治療の鍵になります。病院では、けいれんを止める薬(抗てんかん薬)と、薬の作用を抑える処置が行われます。その後、処方薬を見直す必要があります。

トラマドールと抗うつ薬を一緒に飲んでも大丈夫ですか?

CYP2D6を阻害する抗うつ薬(フルオキセチン、パロキセチン、アミトリプチリンなど)とは、原則として一緒に飲んではいけません。代わりに、CYP2D6に影響を与えない抗うつ薬(セツァリルチン、エスシタロプラム)に変えることが推奨されます。ただし、医師と相談して、代替薬に切り替える必要があります。勝手に薬をやめると、うつ症状が悪化する可能性があります。

高齢者でもトラマドールを使えるケースはありますか?

はい、ただし非常に限られたケースだけです。例えば、がんの痛みで他の薬が効かない場合、腎機能が正常で、他の薬と併用していない場合に、1日300mg以下で短期間だけ使うことがあります。しかし、それ以外の場合は、アセトアミノフェンや物理療法、神経ブロックなど、より安全な方法を優先すべきです。

トラマドールのけいれんリスクは、他のオピオイド薬と比べてどうですか?

トラマドールは、他のオピオイド(モルヒネ、オキシコドン、ヒドロコドンなど)と比べて、けいれんのリスクが圧倒的に高いです。特に、ヒドロコドンはCYP2D6の代謝に依存しないため、抗うつ薬との併用でもけいれんリスクは増加しません。この点で、トラマドールは「特別なリスク」を持つ薬です。

医師がけいれんのリスクを説明してくれないのはなぜですか?

多くの医師は、トラマドールのけいれんリスクを「まれな副作用」と思い込んでいます。また、患者が「痛みがひどい」と訴えると、鎮痛薬の選択肢が限られ、結果としてトラマドールが使われがちです。しかし、2023年以降、アメリカやヨーロッパのガイドラインでは、このリスクが明確に記載され、医師の教育も進んでいます。自分から「けいれんのリスクはありますか?」と尋ねることが、自分の命を守る第一歩です。

トラマドールは、痛みを和らげる力を持った薬ですが、その代償として、けいれんという深刻な副作用を伴う可能性があります。特に、高齢者や複数の薬を飲んでいる人にとっては、リスクが現実のものになっています。医師の判断に任せるのではなく、自分の体と薬の関係を理解し、安全な選択をすることが、今こそ求められています。