血流の悪さが毎朝のダルさやふくらはぎの冷え、集中力の続かなさに繋がっているって知っていました?特に40代を過ぎた頃から、足が重くだるい、手先が冷えやすい、立ちくらみが増えた…そんな悩み、バッチリ思い当たる人も多いはず。そこで気になるのが「トレンタール(Trental)」という薬。これは血流を改善し、体の不調を和らげる効果があると言われています。日本では循環器系の疾患や脳卒中後のリハビリ、糖尿病による血管障害、下肢のしびれや潰瘍など様々な場面で使われてきました。でも、名前は聞いたことはあるけど、実際にどんな薬かよく分からない人が多いんじゃないでしょうか。私自身も最初は「血流改善薬」の一言で片付けてたんですが、調べてみたら副作用や安全性、飲み方についてしっかり知っておくべきことがたっぷり。情報をきちんと知って使えれば、怖いイメージよりも「体が楽になる」味方として向き合えるようになります。

トレンタールの働きと医学的な知識

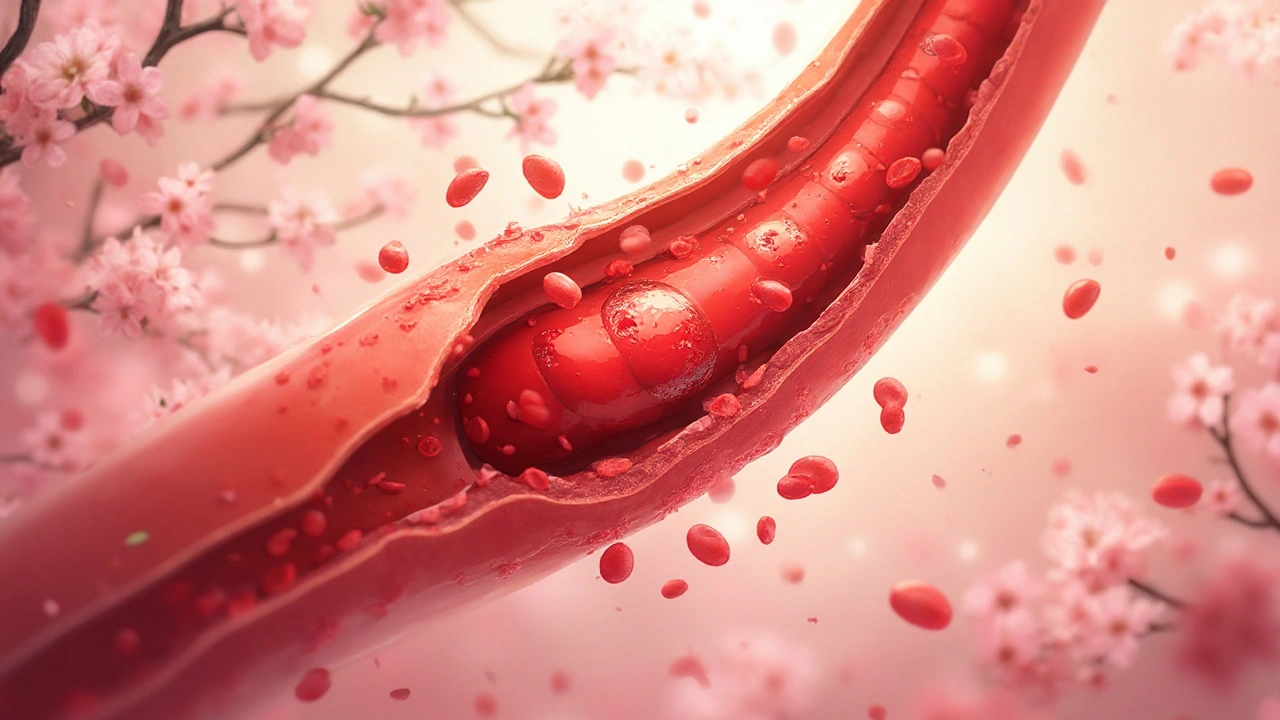

まず、トレンタールとはどんな薬かを知っておくと話が早いです。有効成分はペントキシフィリン。ヘルスケアマニアな方や医療関係の方だと「え、そんなの当たり前でしょ」って思うかも。でも、普通に生活しているとこの成分名なんて馴染みがないと思います。ペントキシフィリンの最大のポイントは、赤血球の柔らかさを高め、毛細血管の中でもスムーズに流れるようにしてくれること。普通、血の流れが悪くなると、酸素や栄養が手足の先端まで届きにくくなります。そのせいでしびれが出たり、冷えたり、もっと悪化すると傷が治りにくい、潰瘍ができやすくなるんです。ここでトレンタールが登場。本来ドロドロしやすい赤血球の壁をやわらかくして「スイスイ」と流しやすくしてくれる。血圧を直接下げるような薬じゃなくて、あくまで“血液の流れやすさ”にフォーカスした薬なんです。

この薬が初めて出たのは1970年代。意外に歴史が長くて、ヨーロッパを中心に世界中で使われてきました。日本国内でも、糖尿病性壊疽のような重い血流障害、脳卒中後遺症、血管性認知症の一部リハビリ、間欠性跛行(歩くと足が痛くなる状態)など、結構幅広く医師が処方しています。今でも、糖尿病患者さんの足の血管トラブルや、高齢者の手足の冷え、静脈うっ滞性潰瘍の治療などで選択肢の一つ。他にも、耳鳴りや突発性難聴に一時的に使われたケースもあって、「血流」というキーワードがひとつ接点になっています。

日々パソコン仕事や座りっぱなしで脚が重い、運動不足で歩くのもしんどい、そんな今の生活習慣が原因で血流が悪化することも少なくありません。ただ、トレンタール自体は「ちょっと浮腫みが気になる」とか「なんとなく冷え性だから」のレベルで市販で買える薬ではありません。基本は病院での診察と処方が前提。なぜなら、効果が高い分、注意すべき人もいるからです。「血流を良くしたい」という気持ちには共感できるものの、本当に必要な人が医師との相談の中で使う薬、というのは覚えておいて損はないです。

副作用や注意点、知っておきたいポイント

便利なものには必ずデメリットもついてきますよね。トレンタールも例外じゃありません。まず一番多い副作用は「胃腸の調子が崩れる」というもの。実際に使ってみた人から「飲んだあと胃がムカムカした」「食欲が落ちた」「ゆるめの下痢っぽくなった」といった声を結構聞きます。人によっては頭痛やめまい、寝つきの悪化を感じることも。他にも、じんましんやかゆみ、発疹といったアレルギー反応もありえます。すごく稀ですが、急激に脈が増えたり、意識がもうろうとする重い副作用が報告されたこともあります。

特に注意が必要なのは、もともと重い循環器系の持病(心筋梗塞、脳出血など)がある人や、血液が固まりにくい人、肝臓や腎臓にトラブルがある人。こういった方は自己判断で飲まない方がいいです。ちなみに、心筋梗塞の既往歴がある場合や出血傾向のある人、妊娠中や授乳中の人も要注意。医師に必ず伝えるべきことです。

あと、飲み方にもコツがあります。基本は食後の服用が原則。空腹時に飲むと胃腸への刺激が強く出るので、「朝起きたらすぐ飲んじゃおう」っていうのはおすすめしません。しかも、アルコールやカフェインの多い飲み物と一緒に飲むと副作用が増えやすくなると言われています。あと、自己判断でやめたくなったときも必ず医師と相談しましょう。「飲み忘れたときに、2回分まとめて飲む」というやりがちなミスは危険です。飲み忘れた場合は、思い出した時点ですぐ1回分だけ、次の服用時間がせまっているならスキップ。

薬には「相互作用」というものも怖い要素です。他に抗凝固薬や抗血小板薬(ワルファリン、アスピリンなど)を飲んでいる場合、出血リスクが高くなることも。サプリメントや健康食品とも念のため飲み合わせの確認がおすすめです。

こんな人におすすめ、上手な付き合い方と生活のヒント

最も恩恵を受けやすいのは、明らかな血流障害が医学的に出ている人。たとえば、糖尿病の影響で足や手がしびれる、傷が治りにくい、足がむくんで重い、動脈硬化で脚の冷えや痛みが取れない……そんな方のQOL(生活の質)向上のために、医師はトレンタールのような薬を選択することがあります。中には脳血管障害のリハビリや認知症の一部ケースで「脳の血流を良くして、症状の進行を緩やかにしたい」という場面でも処方されています。

でも、健康な人が「もっと血流を良くしたい」と軽い気持ちで飲むタイプの薬ではありません。血液サラサラ効果を歌った市販サプリと違い、病気の診断があって、医師のコントロール下で使う薬です。でもだからこそ、本当に自分の身体がこの薬を必要としているか―気になる人は、一度血流や血管のチェックをしてもらうのはおすすめ。健康診断で再検査になった部分が血流異常に関係するかも、という場合、一度専門医に聞いてみてください。

薬に頼りっぱなしは正直もったいないです。血流改善をサポートするなら、普段の生活習慣も必須。ウォーキングやストレッチ、ゆるめの筋トレ、40℃未満のお風呂にゆったり浸かる―こういった毎日の積み重ねが、トレンタールの効果をバックアップします。水分摂取も意外に重要。朝イチで白湯、昼に緑茶、夕食後にカモミールティーなど、こまめに意識してみると体調が安定してきます。寝起きの足のだるさや、夕方の脚の重さに「これって血流の問題?」と気づいたら、まず生活習慣から見直してみる―それでも改善しない場合に初めて医師と相談するのが安心。

さいごに、「血流が良くなったらこんなに世界が変わった」と感じるのは、胃腸や神経、皮膚の状態まで変わってくること。血の巡りが良くなるだけで、朝の目覚め、仕事中の集中力、夜の睡眠の質にまで変化が出ることも珍しくありません。たかが血流、されど血流。毎日をちょっとラクに、ちょっと気持ち良く生きる“味方”として、トレンタールを正しく役立ててみてください。自分の体と対話しながら、必要なケアを選び取れるのは、積み重ねてきた経験と知識がある自分だからこそ。今の不調を当たり前にせず、気軽に専門家のアドバイスを利用してOK。またひとつ、体との「いい付き合い方」が増えるきっかけになるかもしれません。

yuki y

記事とてもわかりやすかったです、ありがとう!

私も40代になってから朝のだるさとか脚の重さを感じることが増えて、血流ってこんなに影響するんだなぁと実感してます。市販のサプリだけで誤魔化してたけど、やっぱり症状が続くなら一度ちゃんと検査して医師と相談するのが安心ですね。

食後に飲むとかアルコール注意とか、細かい服用のコツが具体的に書いてあるのが助かりました。

Hideki Kamiya

これは裏があると思うよ😉

製薬業界が血流関連の研究を推してるのは儲けのためって話、聞いたことない?でも症状に悩んでる人には助かる面もあるから、処方されるとつい信じちゃうけど注意は必要。

ワルファリンとか他の薬と一緒に飲むと危ないって部分はマジで重要。身体に入れるものは全部リスクとベネフィットを天秤にかけるべきだよね。

Keiko Suzuki

詳しい補足を少し。医療従事者ではありませんが、長年この分野をフォローしていますので経験的な視点で書きます。

まず、ペントキシフィリン自体の作用機序は記事にある通り赤血球の変形能を改善し、血流性状を改善するとされています。ただしこれは万能ではなく、適応となる疾患や患者の状態によって期待できる効果の程度が変わります。

糖尿病性の末梢血流障害や間欠性跛行のような明確な血流低下の所見がある場合、ペントキシフィリンは有用性を示すことがあります。しかし、末梢動脈硬化の重症度や他の合併症の有無で治療方針は大きく変わります。

副作用に関しては、胃腸症状が最も頻度が高く、耐えられない場合は用量調整や中止の検討が必要です。めまい・頭痛・皮膚症状なども報告されているため、新たな症状が出たらすぐに医師に相談することを勧めます。

また、出血リスクや抗凝固薬との併用は慎重に評価する必要があります。ワルファリンや抗血小板薬を服用中の患者ではPT-INRの管理や出血徴候の頻回な確認が求められることがあるため、自己判断での併用は避けてください。

妊娠・授乳中の安全性は十分に確立されていない点も留意が必要です。妊娠可能性や授乳中であれば、代替の治療法や時期について医師と話し合ってください。

飲み合わせだけでなく、肝・腎機能障害がある方は薬物動態が変わることがあり、用量調整が必要な場合があります。定期的な血液検査や臨床症状の観察が重要です。

生活習慣の改善は補助的にとても重要で、薬だけで全て解決するものではありません。運動、体重管理、禁煙、適切な水分摂取などの基本的な対策が並行して行われるべきです。

最後に、もし薬を処方されたら、処方医に目的(どの症状を改善したいのか)、期待される効果、予想される副作用、フォローのスケジュールをはっきり確認しておくと安心です。疑問点は事前にリストアップして聞いておくと良いです。

長くなりましたが、要点は「必要性のある人には有益だが、個々のリスクを評価して安全に使うことが大切」ということです。自分の症状や既往歴を医師と共有して、安全に使ってくださいね。

花田 一樹

その通り。薬は道具。使い方を間違えると害になる。

みんな自己判断しがちだけど、特に循環器や出血傾向がある人は慎重に。

EFFENDI MOHD YUSNI

興味深いテーマだ。トレンタールの歴史的背景や臨床適応の広がりを考えると、まだ未解明の作用点や長期的な疾病修飾効果についても議論の余地がある。

臨床試験では効果が報告されているが、その解釈には注意が必要だ。群間差や症例選択、併用療法の影響を詳細に検討しないと誤った結論を導くリスクがある。

また、薬剤の薬理学的特性が患者の個体差により大きく変動する可能性があるため、パーソナライズドな治療設計が望ましい。単一のプロトコルを全員に当てはめるのは短絡的だ。

その意味で、生活習慣介入との併用はエビデンスの上でも理にかなっているが、具体的な行動計画やモニタリング方法を患者に示すことが成功の鍵になる。

TAKAKO MINETOMA

いい視点ですね、そこをもっと聞きたいです。

例えば、具体的にどんなモニタリングをすると効果判定がしやすいでしょうか?歩行距離の変化、疼痛スコア、血流の検査結果(ABIなど)…いくつか候補は思いつきますが、実用的なチェック項目や頻度について経験的なおすすめがあれば教えてほしいです。

生活習慣の部分も、具体的に毎日できる小さな習慣(短時間の歩行を1日3回、寝る前のストレッチ10分程度、食後の軽い散歩など)を組み合わせると継続しやすくなります。どれが最も臨床的に意味があるかは人によって違うので、個別に調整するのが現実的かと。

kazunari kayahara

臨床でよく使われる指標だとABI(足関節上腕血圧比)やトレッドミル試験での歩行耐久時間の変化が分かりやすいですね。

疼痛に関してはVASや日常生活での制限を評価する簡易な問診票を定期的に取るのが現場では現実的です。

あと、処方後に副作用が疑われる場合のチェックリスト(胃腸症状の有無、出血傾向、皮膚症状、めまい・失神の有無)を患者に渡しておくと通院時に相談しやすくなりますよ。

優也 坂本

それでも結局、薬は万能ではない。対症療法と根治の線引きが曖昧なままだと、ずっと飲み続ける羽目になる。

長期投与でのコストや副作用の累積も考慮しないと結構ヤバい。短期で効果が出るかどうかを厳しく評価して切り替えの基準を作らないと、患者のためにならない場合が多い。

JUNKO SURUGA

まずは専門医に相談してみるのが一番。

コメントを書く