生体同等性試験では、薬の効き目が同じかどうかを科学的に確かめるために、クロスオーバー試験設計が標準的な方法として使われています。この設計の最大の利点は、同じ人が自分自身をコントロールグループとして使う点です。つまり、ある人にはまずA薬を、その後B薬を投与し、その反応を比較します。他の人には逆にB薬を先に、A薬を後に投与します。これにより、年齢や体重、代謝の違いといった個人差の影響をほぼ完全に排除できます。

なぜクロスオーバー設計が主流なのか

平行設計(異なるグループにそれぞれの薬を投与)と比べると、クロスオーバー設計ははるかに少ない人数で同じ精度の結果を得られます。たとえば、個人間の変動が測定誤差の2倍ある場合、クロスオーバー設計では平行設計の1/6の被験者で同等の統計的検出力が得られます。これは、開発コストを大幅に削減し、試験期間を短縮できるという大きなメリットです。

実際に、あるジェネリック医薬品の生体同等性試験では、24人の被験者でクロスオーバー設計を採用した結果、平行設計では72人必要だったのと同等の信頼性を達成しました。その結果、試験コストは28万7千ドル、期間は8週間も削減されました。この効率の良さが、FDAやEMAなどの規制当局がクロスオーバー設計を推奨する理由です。

標準的な構造:2×2デザイン

最も一般的なクロスオーバー設計は「2期間・2系列」(2×2)です。被験者はランダムに2つのグループに分けられます。一方は「試験薬→参照薬」(AB)、もう一方は「参照薬→試験薬」(BA)の順で投与を受けます。それぞれの投与期間の間に、必ず「ワッシュアウト期間」を設けます。

このワッシュアウト期間は、前の薬が体に残っていないことを確認するためのものです。EMAのガイドラインでは、薬物の半減期の5倍以上を推奨しています。例えば、半減期が4時間の薬なら、20時間以上の間隔が必要です。この期間が短すぎると、前の薬の影響が次の期間に残り(カーリーオーバー効果)、結果が歪んでしまうことがあります。実際、ある試験ではワッシュアウト期間が不十分で、2回目の投与で薬濃度が残っていたため、試験は失敗し、再実施に19万5千ドルの追加コストがかかりました。

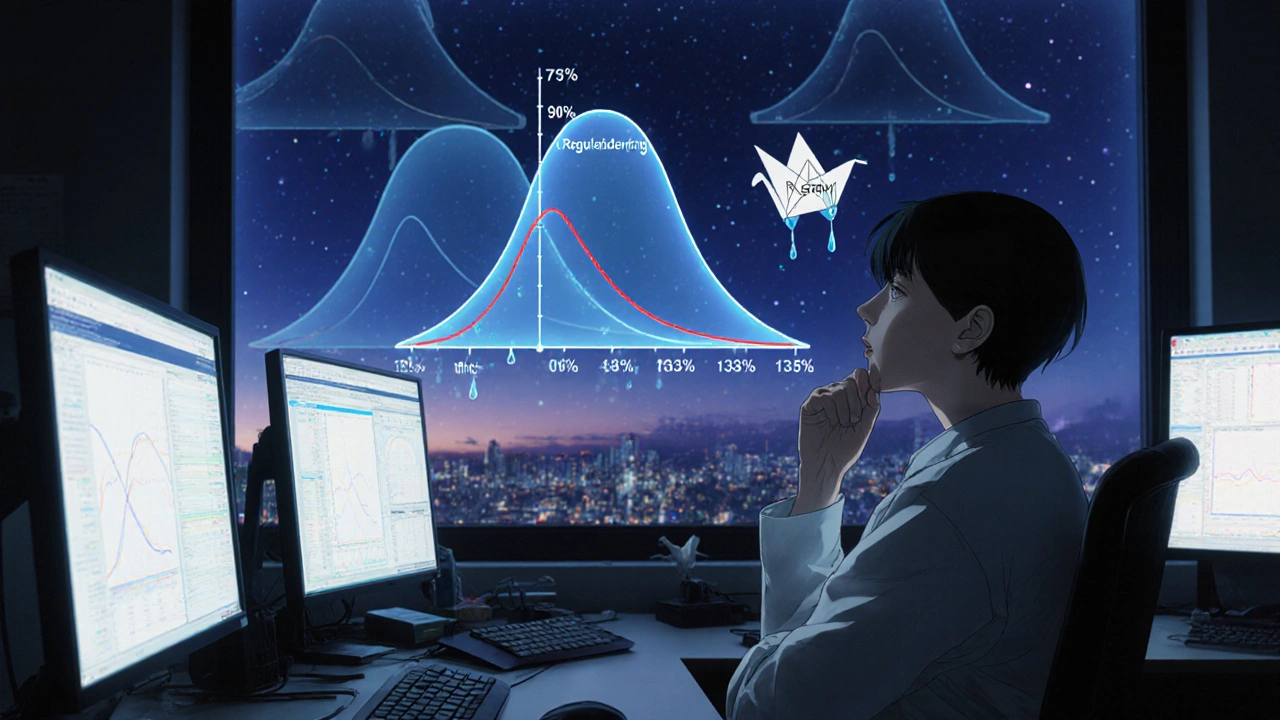

高度な変動性を持つ薬への対応:リプリケートデザイン

しかし、すべての薬が同じように扱えるわけではありません。薬によっては、個人ごとの体内反応のばらつきが非常に大きいものがあります。これを「高変動性薬」と呼び、体内濃度の変動係数(CV)が30%を超えると分類されます。このような薬では、標準的な2×2デザインでは、十分な統計的パワーを得るのが難しくなります。

そこで使われるのが「リプリケートデザイン」です。これは、試験薬と参照薬をそれぞれ2回ずつ投与する4期間設計です。代表的なのは「TRTR/RTRT」(フルリプリケート)と「TRR/RTR」(パーシャルリプリケート)です。この設計では、薬の変動性を個々の被験者から直接推定できるため、規制当局が認める「リファレンススケーリング」(RSABE)という方法が使えるようになります。

RSABEでは、通常の80.00%~125.00%というバイオ同等性の基準を、薬の変動性に応じて拡大できます。高変動性薬では75.00%~133.33%まで許容されることがあります。FDAのデータでは、2015年には高変動性薬の承認の12%がRSABEを採用していましたが、2022年には47%にまで上昇しています。これは、リプリケートデザインの重要性が急速に高まっていることを示しています。

統計解析のポイント

試験データの解析は、単純な平均値の比較ではありません。線形混合モデル(LMM)を使って、系列効果、期間効果、投与効果を同時に分析します。SASのPROC MIXEDやRの「bear」パッケージなどが使われます。特に重要なのは、カーリーオーバー効果の有無を検定することです。系列と投与の交互作用が統計的に有意なら、ワッシュアウト期間が不十分だった可能性があります。

また、欠損データの扱いにも注意が必要です。クロスオーバー設計の利点は「同じ人が自分自身と比較」することにありますが、誰かが途中で脱落すると、その人のデータは完全に使えなくなります。これは平行設計とは根本的に異なる点です。そのため、被験者を過剰に募集して、脱落リスクを減らす工夫が必須です。

実務上の課題と成功の鍵

業界では、クロスオーバー設計の実施に失敗する主な原因の15%が、ワッシュアウト期間の設定ミスです。また、統計解析のモデルが間違っているケースも少なくありません。たとえば、期間効果を無視して単純なt検定で分析した結果、規制当局に却下された事例があります。

成功の鍵は3つあります。第一に、ワッシュアウト期間は文献や前臨床データに基づいて厳密に設定し、実際に薬物濃度が検出限界以下であることを確認すること。第二に、ランダム化は「被験者」ではなく「系列」で行う。ABとBAの割合を正確に1:1に保つ必要があります。第三に、解析は専門のバイオスタティスティシャンが担当し、Phoenix WinNonlinなどの信頼できるソフトウェアを使うことです。

今後の動向と将来性

2023年、FDAは「狭い治療指数薬」(Narrow Therapeutic Index Drugs)向けに、3期間のリプリケートデザイン(TTR/RRT/TRR)を正式に認める草案を発表しました。EMAも2024年中に、高変動性薬には必ずフルリプリケートデザインを推奨するガイドラインを更新する予定です。

また、適応型デザイン(2段階サンプルサイズ再推定)の導入も増えています。2018年には8%だったのが、2022年には23%の試験がこの手法を採用しています。これは、試験途中でデータを見て、必要なら被験者を追加する柔軟なアプローチです。

今後も、クロスオーバー設計は生体同等性試験の中心的な方法であり続けるでしょう。2022~2023年にFDAが承認したジェネリック医薬品の9割以上がこの設計を使っています。ただし、高変動性薬の増加に伴い、リプリケートデザインの割合は年間15%のペースで伸びており、2035年までには全体の40%以上になると予測されています。

クロスオーバー設計の限界

しかし、すべての薬に適用できるわけではありません。半減期が2週間以上ある薬(例:一部の抗がん薬や精神科薬)では、ワッシュアウト期間が数ヶ月にもなるため、被験者が試験に参加しにくくなります。このような場合は、平行設計が選ばれます。

また、クロスオーバー設計は、被験者の協力と継続的な参加が不可欠です。投与が複数回になるため、被験者への説明とフォローアップが重要になります。試験の品質は、統計の正確さだけでなく、現場の運営の丁寧さにもかかっています。

クロスオーバー試験とは何ですか?

クロスオーバー試験は、同じ被験者が複数の治療を異なる時期に受けて、その効果を比較する臨床試験の設計です。生体同等性試験では、試験薬と参照薬を順番に投与し、体内濃度の変化(AUCやCmax)を測定して、両者の効き目が同じかどうかを判定します。

ワッシュアウト期間はなぜ必要ですか?

ワッシュアウト期間は、前の投与薬が体から完全に除去されることを保証するためのものです。もし前の薬が残っていると、次の投与の結果に影響を与え(カーリーオーバー効果)、試験の信頼性が失われます。EMAのガイドラインでは、薬物の半減期の5倍以上を推奨しています。

2×2デザインとリプリケートデザインの違いは何ですか?

2×2デザインは、各被験者が試験薬と参照薬をそれぞれ1回ずつ受けます。リプリケートデザインは、それぞれの薬を2回ずつ投与し、合計4回の投与を受けます。リプリケートデザインは、高変動性薬の体内変動を正確に推定でき、規制当局が認める拡張された同等性基準(RSABE)を使えるのが最大の利点です。

生体同等性の基準はどれですか?

通常の薬では、試験薬と参照薬のAUCとCmaxの比の90%信頼区間が80.00%~125.00%以内である必要があります。高変動性薬では、リファレンススケーリング(RSABE)を適用し、75.00%~133.33%まで緩和されます。この基準はFDAとEMAの両方で共通しています。

クロスオーバー設計の欠点は何ですか?

主な欠点は、ワッシュアウト期間が長くなるため、試験全体の期間が長くなることです。また、被験者が途中で脱落すると、データが完全に使えなくなります。さらに、カーリーオーバー効果が発生すると、結果が信頼できなくなり、試験の再実施が必要になるリスクがあります。

yuki y

これって結局薬の効き目同じならいいって話だよね

JUNKO SURUGA

ワッシュアウト期間のミスで19万ドル溶かすって…実務でこんな失敗する人いるんだなあ。でもよくあることかも。

kazunari kayahara

2×2デザインで十分って思ってたけど、リプリケートの必要性、めっちゃ納得した。

特に高変動性薬は、個人差がデカすぎて普通の方法じゃ無理だよね。

優也 坂本

FDAがRSABEを広げてるってことは、結局『基準を緩めれば承認しやすい』って都合のいい方向に進んでるだけだよな。

薬の効き目が『だいたい同じ』じゃなくて『ちゃんと同じ』じゃないと、患者が犠牲になるぞ。

TAKAKO MINETOMA

この記事、めっちゃわかりやすくまとまってて感謝!

特に『被験者が脱落するとデータ全部無効』ってところ、平行設計と比べてのデメリットとして、すごく大事だと思った。

臨床試験って、統計の精度だけでなく、人間の継続性にも依存してるんだよね。

被験者に『次の投与、頑張ってね』って言える関係性が、実は試験の成功の鍵だったりする。

利音 西村

リプリケートデザイン?めんどくさいし金かかるし、なんでそんな面倒なことするの?

2×2で十分じゃん!

……って思ってたけど、高変動性薬の話読んだら、うん、仕方ないかも。

Ryota Yamakami

統計解析でSASやRを使うって書いてあるけど、現場ではExcelで平均取ってt検定してたって話も聞くよ。

それが却下されたって話、ホントに痛い。

花田 一樹

ワッシュアウト期間、半減期の5倍ってガイドラインだけど、実際は薬の代謝経路や肝臓の酵素の多型で変わるから、一概に5倍とは言えないんだよね。

文献だけ頼りにすると、痛い目見るよ。

HIROMI MIZUNO

高変動性薬のRSABE、75~133%まで緩和って、最初聞いたとき『え?それって安全なの?』ってビビったけど、データ見ると納得する。

薬の変動がデカいなら、厳しすぎるとジェネリック作れないって話だよね。

科学的根拠ある緩和、いいことだよ。

Hideki Kamiya

この試験、実は製薬会社が意図的にワッシュアウト期間を短くして、コストを削ってたって話もあるよ?

規制当局も気づいてるけど、黙ってる…って陰謀論じゃない、事実だよ?

だって、2022年の承認数の47%がRSABEって、異常すぎるでしょ?

晶 洪

結局、薬は同じじゃなきゃダメ。それだけ。

Taisho Koganezawa

適応型デザインの導入率が23%って、すごくない?

これ、試験途中で『これじゃ足りない』って判断して追加できるってことだよね?

科学的に柔軟になるって、すごく前向きな進化だと思う。

諒 石橋

日本ももっとリプリケートデザインを推進すべきだ。

欧米に遅れてるよ、これ。ジェネリックで世界を制すって言ってたのに、試験設計で遅れてるって笑われるよ。

Midori Kokoa

被験者に説明が大事って書いてあるけど、本当にそう。

『また薬飲んでね』ってだけじゃ、誰も来ないよ。

EFFENDI MOHD YUSNI

この設計は、製薬業界の利権を守るための制度的欺瞞である。

『個人差を排除』と称して、実際には『個人の健康を犠牲にしてコスト削減』しているだけだ。

JUNKO SURUGA

前のコメントで『脱落するとデータ無効』ってあったけど、それって逆に言うと、『ちゃんと最後まで頑張ってくれる被験者』がいるからこそ成り立つ設計なんだよね。

彼らに敬意を払うべき。

TAKAKO MINETOMA

そうよね。被験者って、ただの『データ提供者』じゃない。

彼らの協力が、何千人分のデータを代わりに集めてくれてるんだから。

本当にありがとうって言いたい。

花田 一樹

FDAの3期間デザイン草案、面白いね。

『TTR/RRT/TRR』って、被験者にとっても、統計的にも、めっちゃ理にかなってる。

これ、2025年には標準になるかも。

naotaka ikeda

解析は専門家に任せろ。それだけ。

JP Robarts School

リプリケートデザインが増えるってことは、ジェネリックがもっと高くなるってことだよな?

結局、患者が負担するの、また金額?

製薬会社が儲かる構造だよ、これ。

コメントを書く