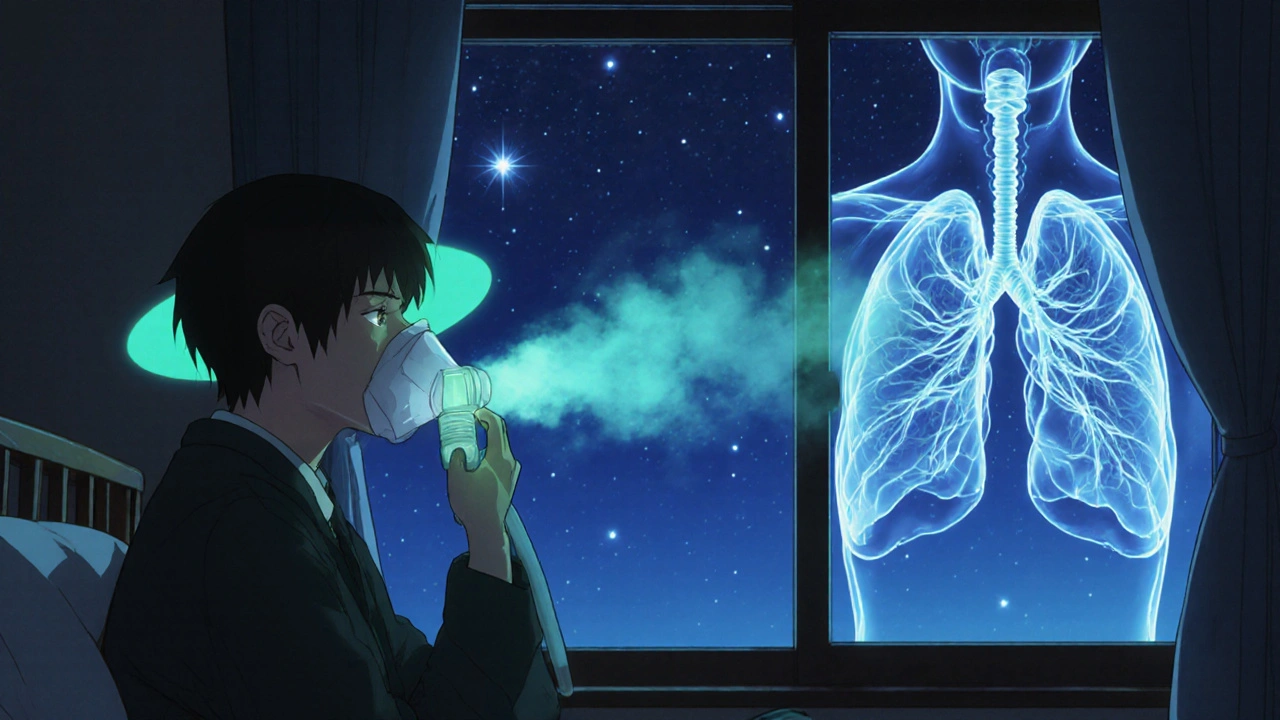

気管支拡張症は、肺の気道が永久的に広がり、粘液を効果的に排出できなくなる慢性の呼吸器疾患です。咳や痰が長く続く、風邪が治りにくい、疲れやすい--これらは単なる風邪の後遺症ではなく、気管支拡張症のサインかもしれません。この病気は、一度損傷した気道を元に戻すことはできませんが、正しい管理を続ければ、日常生活の質を大きく改善し、肺の機能の低下を遅らせることができます。

なぜ咳と痰が止まらないのか

気管支拡張症の核心は、粘液の排出がうまくいかないことです。健康な肺では、気道の内側にある繊毛が粘液を上に運び、咳で外に出します。でも、感染や炎症でこの仕組みが壊れると、粘液がたまり続けます。その粘液は細菌の温床になります。細菌が増えると、また炎症が起き、気道はさらに広がってダメージが進みます。これが悪循環です。この悪循環の結果、患者の多くが1日30ミリリットル以上、黄色や緑色の悪臭のある痰を出します。これは、白血球が戦って死んだ跡です。CT検査では、気管支の太さが隣の肺動脈の1.5倍以上になっているのが確認できます。これが診断のゴールデンスタンダードです。

放っておくと、1年で肺の機能(FEV1)が30~50ミリリットルずつ低下します。正常な高齢者の肺の低下は20~30ミリリットルなので、その倍以上のスピードで悪化していることになります。

治療の柱は「痰を出すこと」

抗生物質だけでは、気管支拡張症は治りません。なぜなら、根本的な問題は「痰がたまっている」からです。アメリカ肺協会は、「毎日の気道クリアランスは、抗生物質を飲むのと同じくらい重要だ」と明言しています。効果的な痰の排出方法はいくつかありますが、最も基本的なのは「ハフ咳」です。これは、無理に咳き込むのではなく、口を開けて「ハッ、ハッ、ハッ」と息を強く吐く技術です。肺の上の方、中の方、下の方--それぞれの深さで違う「ハフ」の仕方を学びます。呼吸療法士の指導を受けて、平均12回の練習で、85%の患者が正しいやり方を身につけられます。

毎日15~20分、1日1~2回行うのが理想です。最初は面倒で、仕事や家事の合間に続けるのが大変だと感じる人も多いです。でも、毎日しっかりやっている患者は、年間の入院回数が47%減るというデータがあります。

抗生物質は「予防」が鍵

抗生物質は、風邪をひいて咳がひどくなったときだけ飲むのではなく、予防的に使うことが重要です。特にマクロライド系の抗生物質、アズithromycin(アズイトロマイシン)がよく使われます。1週間に3回、1回500ミリグラムを飲むというスケジュールが、英国のNHSやアメリカのガイドラインで推奨されています。この方法は、エクサセーション(悪化)の頻度を32%減らす効果があります。なぜなら、細菌が増える前に抑えるからです。

でも、注意が必要です。抗生物質だけに頼ると、耐性菌が生まれやすくなります。研究では、5年間慢性に抗生物質を使っている患者の38%が、通常の薬が効かない耐性菌を保有していることが分かっています。だから、抗生物質は「痰を出す」ことを前提に使うのが鉄則です。

他の治療法:ネブライザーと装置

痰がドロドロで出にくい場合、高濃度の塩水(7%)を吸入するネブライザー療法が効果的です。1日1回、3ミリリットルを吸入すると、粘液が薄くなり、咳で出しやすくなります。ドルナーゼアルファという酵素も、痰を分解して排出しやすくするのに使われます。装置を使う方法もあります。手に持てるPEP(陽圧呼気)デバイスは、150~200ドルで、自宅で簡単に使えます。息を強く吐くことで気道を開き、痰を動かします。研究では、従来の胸の叩打より35%多く痰を排出できる高周波胸壁振動のベルトもありますが、価格は5,000~7,000ドルと高価です。多くの患者は、PEPデバイスで十分な効果を得ています。

失敗する人の共通点

治療がうまくいかない人の多くは、同じ間違いを繰り返しています。- 「ハフ咳」のやり方を覚えたつもりで、実際には間違った方法でやっている(6か月以内に55%が再教育が必要)

- 痰が出ないからといって、気道クリアランスをやめてしまう

- 抗生物質を「症状が出たときだけ」飲む

- 水分を十分にとらず、痰がさらにドロドロになる

痰が出にくいときは、1日2リットル以上の水を飲むことを意識してください。水分不足は、痰の粘度を上げる最大の原因です。

生活の質を守るために

気管支拡張症は、完治しない病気です。でも、それは「人生を諦める病気」ではありません。アメリカ肺協会の患者フォーラムでは、78%の人が「ハフ咳で、急に楽になった」と語っています。ある患者は、年間9回も入院していたのが、毎日のネブライザーと気道クリアランスを始めた後、1回に減りました。でも、現実には障壁もあります。仕事や育児で毎日20分を確保できない、装置の費用が保険でカバーされない、日本では呼吸療法士の指導が十分に受けられない--そんな声もあります。

特に問題なのは、医療格差です。アメリカでは、メディケイド(低所得者向け医療保険)の患者は、私的保険の患者より3.2倍も悪化しやすいと報告されています。日本でも、専門的な呼吸リハビリへのアクセスは地域によって大きく異なります。

未来への希望

2023年、FDAは新しい吸入薬「ガリウムマルトولات」を承認しました。これは、耐性菌である緑膿菌に特化した治療で、臨床試験では悪化を42%減らしました。また、遺伝子マーカーをもとに、どの患者が早く悪化するかを予測する仕組みも、2025年までに実用化される予定です。さらに、細菌の天敵である「バクテリオファージ」を吸入する治療も、臨床試験で68%の成功率を示しています。これは、抗生物質に頼らない、次の世代の治療の可能性です。

気管支拡張症は、自分の体と向き合う病気です。薬を飲むだけではなく、毎日、痰を出すための時間をつくる。それが、長く健康に生きるためのカギです。最初は大変でも、1か月、2か月と続けるうちに、咳の回数が減り、息がしやすくなるのを、あなた自身が感じられるようになります。

利音 西村

これ、結局毎日20分も気道クリアランスやるの、無理じゃない?仕事してたら、朝の5分すら取れないよ…。でも、抗生剤だけ飲んでたら、耐性菌になるって書いてあるし、もうどうすればいいの????????????

TAKAKO MINETOMA

ハフ咳、私も最初は『これで本当に痰が出るの?』って疑ってたけど、呼吸療法士に教えてもらってから、1ヶ月で朝の咳が半分に減った!

特に、肺の下の方を狙う『ハッ、ハッ、ハッ』を、仰向けでやるのがコツ。水を2リットル飲むの、めんどくさいけど、痰がサラサラになるの、本当に感動するよ~!

あと、ネブライザーは保険適用外だけど、中古のPEPデバイスをメルカリで1500円で手に入れて、毎日使ってます!

誰かに教わるって、本当に大事。一人でやると、ついサボっちゃうから。

kazunari kayahara

抗生物質の予防的使用、日本ではまだ浸透してないよね。

医者に『毎週3回飲んで』って言われても、『風邪じゃないのに薬飲むの?』って言われて、結局やめちゃう人多いと思う。

でも、NHSのガイドライン通りにやってる友達、3年間入院してないって言ってた。

水分とハフ咳、これが本当の『予防医学』だよね。👏

優也 坂本

ハフ咳?そんなの、『自己責任でやれ』って話でしょ?

日本では呼吸リハビリの専門家が東京と大阪にしかいないって、厚労省のデータで明らかになってるのに、普通の患者に『毎日20分』って押し付けるのは、医療格差の最たる例だ。

PEPデバイスが5000ドル?マジで?

メディケアもない国で、『自己管理』って言葉で、貧困層を放置してるだけじゃないか?

ガリウムマルトولات?バクテリオファージ?

未来の話で、今死んでる人を救えないなら、それは科学じゃなくて、『幻想』だ。

JUNKO SURUGA

優也さんのコメント、すごく共感した。現実の医療格差、無視できないよね。

でも、TAKAKOさんのように、メルカリで中古のPEP買って、毎日やる人がいるのも事実。

私は、痰が出ない日は、お風呂で蒸気を吸って、水分をコップ2杯飲むだけでも、違う気がする。

無理しないこと、それが一番の治療かも。

コメントを書く